師培大學推動跨領域美感實驗課程之經驗觀想

國立臺南大學音樂學系鄭方靖教授

羅蘭.巴特心痛地說:藝術家死了嗎?

我們說:安啦!只要國民普遍具備美感素養,藝術家不會死啦!

壹、前言

藝術教育在臺灣,長期以來受制於升學導向的社會價值觀,在國民教育中一直被視為可有可無的邊緣課程,藝術學科教師們也為此常有不平之鳴。但吾等亦慶幸,這樣不被重視的學科,並沒有如其他一些國家般消失在必修課程之列。不過,比起歐美國家(藝術課程不一定是國教必修),臺灣國民普遍的美感素養或藝術素養是否更佳呢?相信答案多數人心知肚明,藝術教育界多數的學者專家們也以此為己任。不但關心中央的藝術教育政策(如課綱制訂),也頗多人致力於開發新的課程思維,期許導正國內不適時的藝術教育氛圍與作法,如:「中等學校暨國小階段跨領域美感教育實驗課程開發計畫。」,即為美好的一例。

然教育大業的第一線實踐者是國教教師,如果國教藝術教師們在教學觀念上缺乏配合政策的課程與教學思維,便難以收事半功倍之效。更進一步來看,國教教師之養成,仰賴的是各師培機構,因而跨美實驗課程的推廣,當然不能漏掉師培機構的參與。國內「資深」的師培大學,大多是百年老校,應該都樂於參與跨領域美感課程的推動。

筆者工作於師培大學,有幸參與此計畫。處在師培大學端,筆者本著課程理論(尤其是為檢視統整課程的方案設計與規劃)、美感心理學(為審思美感素養的提升)及教學理論(為觀察教師的教學實踐)的基底來規劃及參與推動這個實驗課程計畫。吾等相信:

* 美感教育即是不斷累積學生五官感受與心靈觸動的經驗(林玫君,2015)。

* 美感經驗包括「做」(making) 與「受」(affected)(Dewey,1980)

* 美感經驗的累積,會使美感成為一種人們生活的習慣與體會事物的方式。(Jalongo and Stamp, 1997)

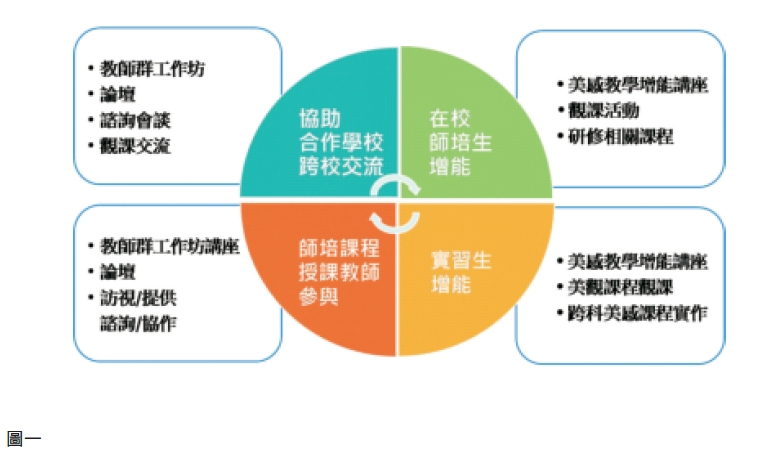

貳、師培端跨領域美感課程推廣行動架構

基於上方信念,筆者考量師培機構中對藝術課程的推動與提升具影響的相關面向,包括在校師培生、在校實習生、師培教師,以及合作的中小學。故而執行之初,便將整個推廣行動規劃成四大面向,而每一面向的實際活動內容皆涵蓋「增能」、「實務交流」或「實作」。簡要架構以下圖總攬之,再列述工作大綱於後。

(一)、在校師培生增能

1. 舉辦或開發機會讓在校師培生參與美感跨域課程相關之增能講座

2. 舉辦或開發機會讓在校師培生參與美感跨域課程之觀課活動

3. 在既定的課程中,增加跨育美感課程的相關內容,並鼓勵在校師培生研修

(二)、實習生增能

1. 舉辦或開發機會讓實習生返校參與美感跨域課程相關之增能講座

2. 舉辦或開發機會讓實習生參與美感跨域課程之觀課活動

3. 指導實習生進行跨域美感課程實作

(三)、協助合作學校跨校交流及教師增能

1. 舉辦跨域美感課程相關之教師群工作坊

2. 舉辦跨域美感課程相關之論壇

3. 舉辦跨域美感課程相關之諮詢會談

4. 舉辦跨域美感課程相關之觀課交流

(四)、師培課程授課教師參與與增能

1. 舉辦跨域美感課程相關之師培教師群工作坊講座

2. 舉辦跨域美感課程相關之論壇

3. 邀集師培教師參與訪視、提供諮詢、或參與協作會談

搭好上述的執行鷹架之後,有了具體的工作方向,才進入實施的策略設計階段,如邀集各領域的諮詢教師、設計工作或活動的期程、進行連絡相關單位⋯⋯等等。

參、推廣執行之要則

進入具體執行階段,筆者本著幾項要則,據以避免偏離目標。

首先,為了精準掌握原計畫的核心目標與策略,平常時與師大計畫總部密切配合,期能正確地達成委辦之任務。而據筆者所了解受委之任務,首要是關照與本計畫合作之各種子中小學跨域美感實驗課程的執行狀況,其次是提供筆者任教之學校師培生觀摩這些種子學校實驗課程的機會。不過,2017 年二月(106 下)接受任務之初,個人對任務內容的認知相當模糊,執行的策略偏保守,幸有計畫總部助理們的溫柔協助,才得慢慢釐清,自107 上學期開始便較能放膽去創思執行方式與內容。

接著積極主動連橫師培教授、合作學校,附小等相關教師,為其提供交流機會。課程的發展在理論上雖有各種模式,例如Tyler 模式、Taba 模式⋯⋯但理論與實作間總有落差,因時空的變相一項非人可完全標準化者。即便是專家學者也無法解決第一線教師的問題,甚至還得向第一線教師們學習現實中執行課程之道。筆者認為透過論壇工作坊、協作會談相互學習是推廣工作中相當必要的一環。故而致力於提供交流機會。然筆者深知,各級學校教師平日的教學工作大多忙碌,跨育美感課程是個額外的負擔,因此交流活動必須考量校師們的時間負荷,而決定以一個學期一至二場為原則,並期許內容補流於形式,必須讓教師們有所獲得為原則。

收集對美感跨領域課程之執行心得與建議,提供計畫總部參考,以利教育部日後相關政策之擬訂。107 上學期開始因國民小學加入而接到「訪視」的任務,這項任務,以筆者個人的理解,除了協助實驗課程的實施之外,便是聽聽第一線執行者(包括教學者、行政協助者)對於實驗課程的問題、看法與建議。是故,由計畫總部分派給筆者的18 所中小學,筆者一一相約訪視,但依然有兩所學校因雙方時間無法一致而漏疏者。

筆者實作跨領域美感課程,戴著專家學者或諮詢委員的光環,常有自慚形穢之感。因為個人除了在美期間所接受的音樂教學法的訓練是稍帶統整觀念的基礎之外,在任教的大學課程中並未有真正實施過跨領域課程的經驗,只能介紹理論。如此空白的歷練,如何知道第一線執行者各方面可能的問題何在?又如何提供協助?職是之故,筆者在107 學年的兩學期中利用個人可以控管的課程,試以跨領域的方式執行在某部分單元中。期盼這樣的心路歷程可以深化對合作學校或種子學校的觀察。

肆、結果與省思

(一)、合作學校回饋與建議

筆者將一年半中所有的論壇、講座、訪視中,合作學校教師們所表達

的看法整理,簡要列述如下。

1. 中小學教師的熱誠令人感佩

2. 美感家常菜式及大餐式的課程皆有助益,大多的內容是以藝術課程結合了人文關懷,尤其是視覺藝術,以藝術為工具活化其他科目為主。但學生美感素養是否被提升,意即藝術本質的學習成效如何,值得探究。

3. 大多數合作學校(九成以上)慶幸有此機會參與這樣的實驗課程。

4. 大多數合作學校(九成以上)表示校方行政配合良好。

5. 有些學校提到(五成左右)如何常態化推展,是日後要思考的重要挑戰,也可能需要更多經費的支援。

6. 幾乎所有合作學校教師表示,共備課程與跨領域互助情況良好,但筆者發現少有針對課程評鑑與省思提出看法者。

7. 承上點,筆者觀察的結果,跨域美感實驗課程之學習評量方面的對焦、策略與落實程度尚須探討。

8. 大多學校是邊做邊探索,課程發展基模尚未建立,多數合作學校(六成以上)之教師期待有更多相關的研習與增能機會

(二)師培機構與教師的省思

筆者所服務的大學是所師培老校,師培師資與課程實施之相關行政結構皆相當健全,因而筆者在接受任務之初便向師培中心主管討教,並獲得寶貴的意見,因此透過學校的行政機制,得以把舉辦的相關活動通告所有的師培教師與師培生。在邀集諮詢委員教師、尋找跨域課程伙伴及辦理相關增能活動的過程中,筆者發現有幾項值得觀想的要點。

師培大學有許多教師關心跨領域課程,且正在進行諸多相關研究。但這類的教師幾乎以個人理論研究、以專案指導學生、指導校外中小學的方式進行,少有與同儕共備課程實施於校內相關課程者。

師培教師之間的共識有待更多的對話,尤其如何在有限的時間中保有本科足夠的基本功訓練,又能跨領域拓展視角的議題? 如上一點所述,教授們忙於個人研究或專案研究,願意就校內課程進行跨領域共備、協同教學者少之又少。另有一些教授們認為現今的教育體制,已讓學生嚴重地失落基本功,在有限的時間內授課,何來跨領域的空間,甚至有人認為無此必要。聽其侃侃道其主張,亦有值得觀想之處。

配合此計畫在師培大學的相關活動無法強制,皆採自由報名,無法有全面性的成效。一年半來在任教的學校所舉辦的相關增能活動,誠實觀之,師培教師的回應並不能稱為熱誠、有興趣、或關心此道。然筆者相信,不管站在正或反的立場皆有對話的價值,也都能彼此相長。

(三)師培生/實習生之回應

在師培大學端的推廣行動,除了針對師培教師宣導,取得理解進而合作的企圖外,也針對未來的教師——師培生提供體驗與理解的機會。首先,在105 下學期筆者親自配合教育相關課程,進行到班宣導短講,以及實習生返校或職前講座,另外亦舉辦附小觀課,遺憾的是因交通問題無法到其他合作學校觀摩更多有創思的跨域課程。當然在校內舉辦的各種講座與工作坊,亦開放給師培生及實習生參與。再者106 上,筆者指導的實習生,在實習學校的許可之下,也鼓勵其進行跨領域的美感課程。歸整這些學生們的回饋與意見,簡要列述如下。

1. 參與活動的師培生/實習生以學習的立場,大多對跨領域課程感興趣,不但肯定其價值也願意多學習。

2. 參與師培生疑惑於師培課程在跨領域課程這方面的缺乏。

3. 配合此計畫在師培大學的相關活動無法強制,皆採自由報名,師培生的參與程度不高,無法有全面性的成效。實有待師長進一步的鼓勵。

課程確實是計畫、教學目標、也是經驗,更可以說是提供給學生的一切學習機會。但不管如何都不是一蹴即成。這一波的實驗課程對日後的藝術教育決策是寶貴的經驗,但縈縈於懷的該是芸芸學子是否真提升了美感素養?相信全國上下皆具美感素養後,臺灣的藝術生態一定會有所改觀。

身為跨領域美感實驗課程推廣之一員, 吾與有榮焉。

本文收錄於《這堂什麼課─跨領域美感課程的想像與實踐》,臺北:國立臺灣師範大學,2018