從歷史學科談跨領域美感教育課程之師資培育

國立臺灣師範大學歷史學系 石蘭梅副教授

一、前言

自人類史上的第三次技術創新的資訊革命於1980年代展開以來,網際網路的發達,帶來即時通訊的便捷、大數據資料庫的革新,以及虛擬世界的衝擊等,極大地影響並改變了人們的生活型態與思考方式。在快速變遷的時代巨輪下,知識體系與人際關係都愈加地網絡化,無論為適應當代或未來的生活需求,「跨領域」的知能學習已是必然的趨勢,且已成為全民都需要動員共學的新課題。教育部於2014年所推動的教育改革,將小學、國中以至高中學校教育的所有科目全面「領域化」,並揭示課程發展應以「核心素養」為主軸,注重各教育階段間的連貫以及各領域/科目間的統整(十二年國教總綱,2014),即反應了此一課題之重要與迫切性。

在新課綱強調「終身學習」以及能與生活結合的學習的理念下,中、小學學校的課程發展,應不侷限於單一學科的知識及技能,各領域課程均降低了必修學分時數,新增了大幅鼓勵跨領域教學的選修課程學分。在現行的社會領域課綱學習內容架構中,國小採領域統整課程教學早已行之有年,國中彈性學習課程與高中的校訂必修、選修、彈性學習以及必修課程中分科的考察/田野調查等課程,都需要強化跨領域或跨科目的課程統整與應用,以達到素養導向的教學目標。是以,跨領域的課程設計之開發與研究,已然成為當今教育界的顯學。

近代學術分科的常態下,歷史學科雖然富於人文故事情節、生活經驗題材,但在學校教育有限的課程架構與時數加以考試升學體制的因素之下,歷史教學的內容往往偏重於知性與理性,而鮮少感性的部份,更不易和學習者的日常生活有所連結。因此,想要達到素養導向的教學目標,必然要透過跨領域的途徑,重新思考課程發展所「需要擴增的新素材」,以及「需要打開的新教學法」。

然而跨領域的課程發展,完全不同於以往的學習經驗、方式與途徑。單科的跨領域課程設計超出一般慣常的學科經驗,考驗教師個人的跨科學養;跨科教師社群的課程設計則考驗團隊「合作學習」的默契,其間跨域的對話、溝通與理解,以致協作模式之議定,都有相當的時間與跨科素養條件要求。因此,跨領域教學之實踐,實有賴於具備跨領域知能之師資人力養成。師資培育的改革應是教育改革中重要的環節之一,跨領域的師資培育顯然是為現今應積極思考的要務。

二、美感教育計畫引入歷史科師培課程的構想

跨領域美感教育卓越領航計畫團隊自2013年起,即積極推動以「美感」作為各領域/學科共通元素的跨領域教學研發,對於跨領域團隊的促成與課程發展的成果斐然,並也致力於中小學跨領域師資人才的培育,己經構建了可觀的跨領域數據庫與人力網絡,對於跨領域教學的促進,具有很大的能量。

筆者自106學年度起加入計畫的團隊後,逐漸對於跨領域美感教育有了具體的認識。因之進而思忖,除了教學第一線現場的轉變,若這些經驗與資源能引入大學端的師資培育,讓師資生提前具備跨領域的學習經驗,做好跨領域教學知能的準備,則應更有助於跨領域教學理想之實現。遂於108學年度起執行美感教育師培大學計畫,藉機引導師資生從非藝術學科的角度學習美感教育五感六覺的不同教學策略,並進而嘗試課程方案的實作。

為能讓歷史科的師資生也能認識並運用跨領域美感教育的理念與資源,作為新時代歷史科活化教學的新元素,筆者希望從對跨領域美感教育的初體驗開始,再漸進地加廣加深對課程的接觸與感受。具體而言,其循序漸進之學習歷程步驟構思如下:

1. 觀摩優秀的跨領域課程設計方案,建立對跨領域課程的初步認識

2. 透過專題講演,精進專業學科之外的跨域視野與實作經驗,累積跨域課程設計的基礎認知

3. 辦理跨領域美感課程設計研習工作坊,以認識跨域教師社群之組成與運作方式,以及跨領域課程發展的步驟

4. 透過觀課,實際觀察跨領域美感課程的實施與成果

5. 輔導師資生開發跨領域美感教案設計,過程中適當引入專家諮詢。

三、跨領域美感教育師培活動舉例

(一)師資生的跨領域初體驗

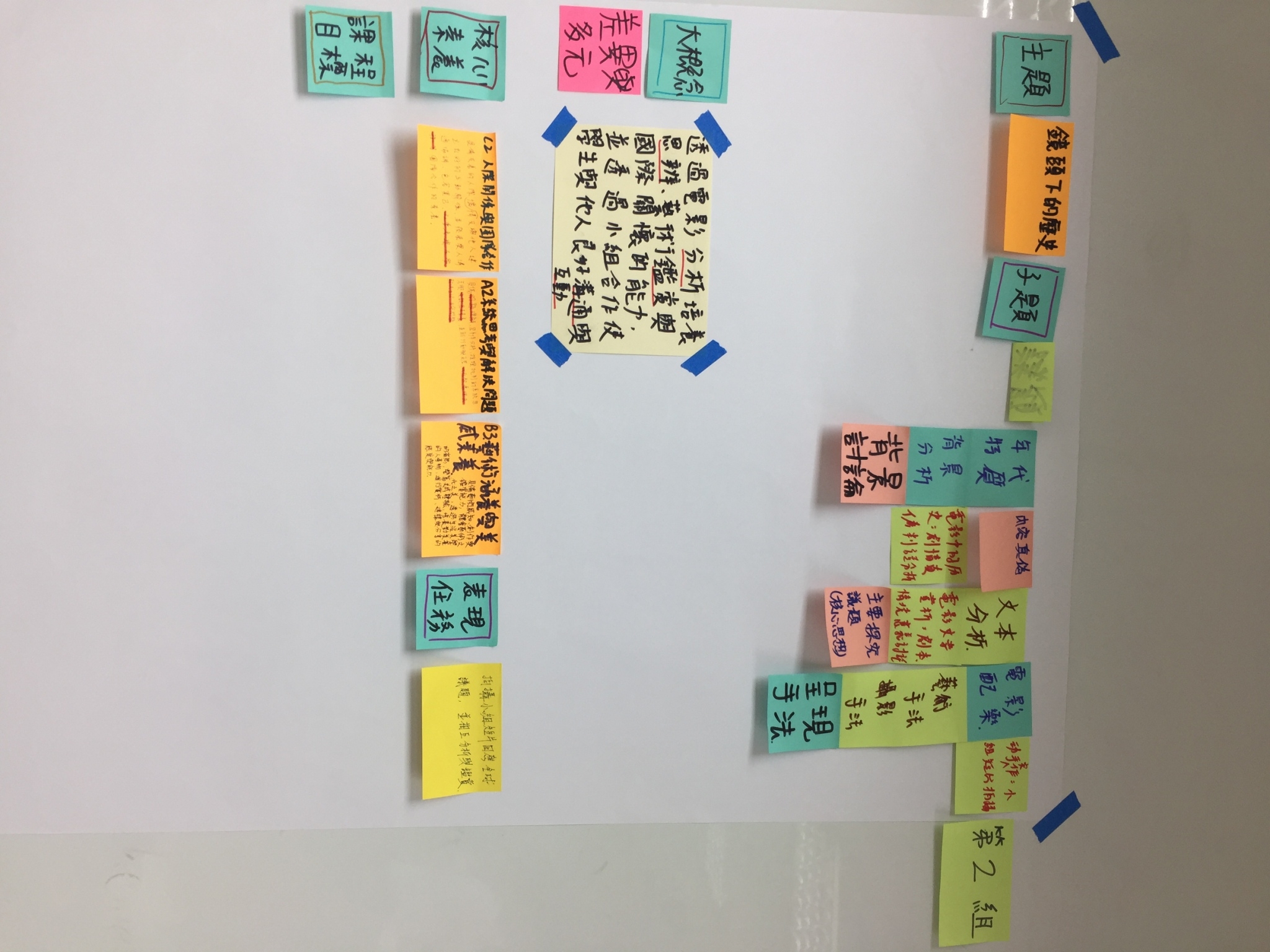

108年度從跨領域美感課程方案分享講演開始,打開歷史科師資生的跨域視野,師資生都表示是第一次接觸到這樣的觀念與教學模式,充滿驚奇的感受。接續再邀請小港高中發現文案力的優秀教師團隊帶領增能研習工作坊,透過講師們的分享,師資生認識了跨域教師社群的組成與運作,並在講師及筆者特意邀約的中學教師助理們的引導下,以合作學習(模擬教師社群)的模式,習作產出跨域課程設計的流程與作品,讓同學們留下了印象深刻的經驗,並對這樣的學習活動表現持肯定的態度。以下摘錄幾則活動後師資生回饋的意見為例:

學生A:這次的講座讓我學到教案的如何製作以及共備教案應該如何跟其他老師協作。在整個教學上,每個老師都很盡責的講解,在活動的過程中也適當地使用便條紙跟大海報記錄每一個方案跟想法最後再把這些方案想法從擴散到匯聚,以及最後提出一個合理而且可執行的教案,這個過程很實際也很有趣。

學生B:今天最不容易、最具挑戰的是不斷檢核自己發展出來的東西是否扣回到我們的主題、大概念、核心素養與學習目標,並要記得以學生的角度考慮課程設計的內容。

學生C:之後還想要精進與增能的部分是概念分析與提問、與不同的人共備、整學期課程的架構與內容設計、對於教學主題的聚焦、實際在臺上的技巧、講義等教材如何設計。

學生D:這個工作坊為未來多元課程提供非常好的發展架構,我認為在更遠的未來也許不再以科目為教學的分野,而是各種不同主題的跨領域課程提供高中學生選修。我認為師培生能提早接觸這類課程的發想是非常有助於未來推動跨領域課程的,並且也可以訓練我們能精準的以文案表達我們的教學理念。

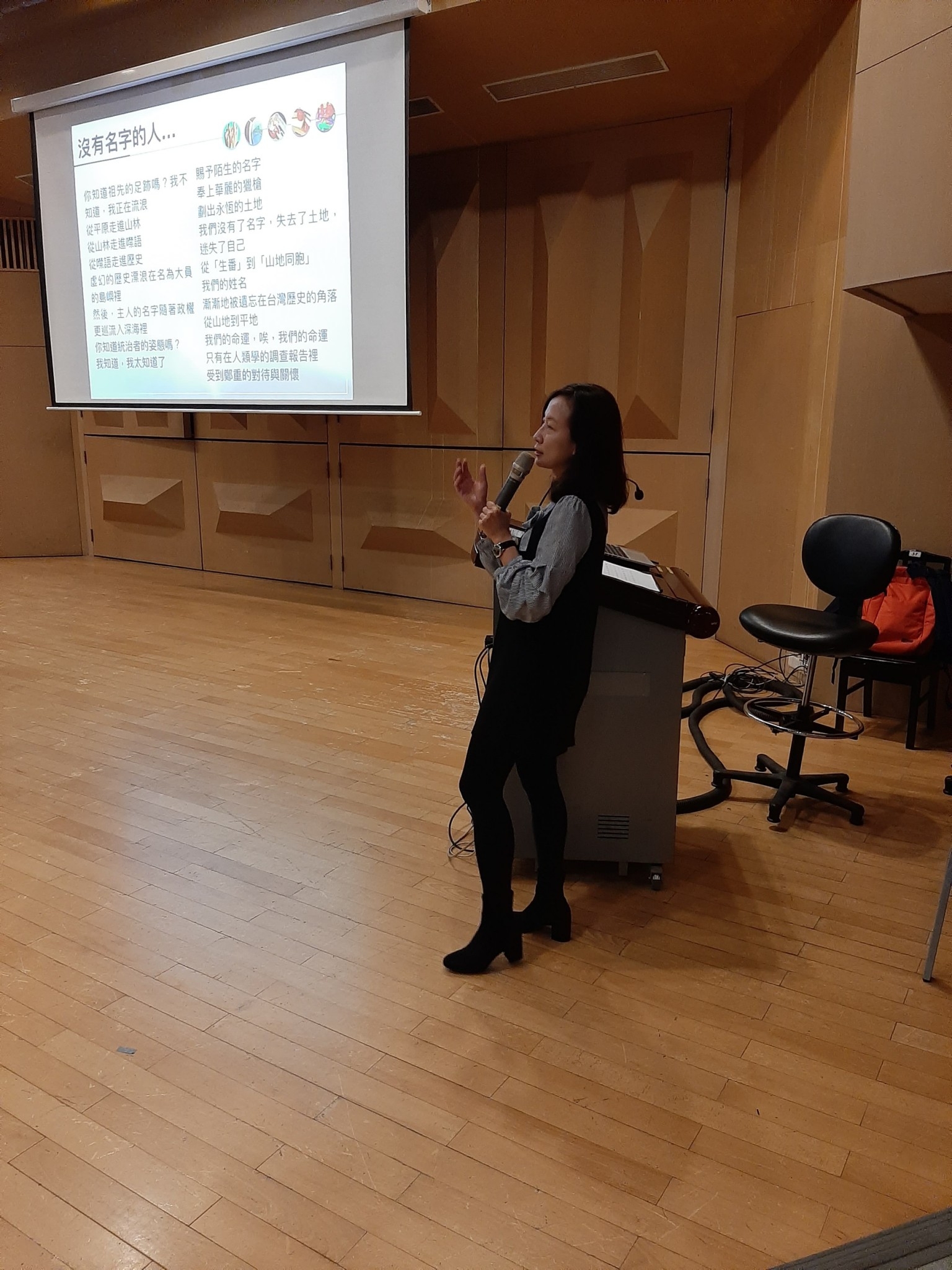

(二)師資生的跨科合作體驗

109年度在誓師大會上的一段對話,讓筆者有機會與師大音樂系的潘宇文老師合作,共同規劃了一場讓兩系的師資生跨域共學的主題講演,並特別邀請了計畫共同主持人之一的國立台灣藝術大學陳韻文教授來分享「以戲劇運用知識和學習」的跨領域美感課程設計經驗。講者首先帶領同學討論跨域的目的,接著提出以藝術作為黏合劑的跨域課程設計,可以幫助學習更有機並連結生活經驗。其間更透過戲劇與教學結合的方式,實際帶領現場的師資生操作幾個實際的案例。課後師資生們的反應普遍都是大開眼界、印象深刻且收獲很多,表示對跨領域的實行較有方向和認識,開始對跨領域和美感有想法,肯定歷史與藝術結合的教學效益,並有意願希望嘗試與藝術結合的歷史教學。其回饋例如:

學生A:本次的演講讓我感到受益良多,對於本來模糊的素養課程設計,有了一個較明確的方向。

學生B:本次講演的老師將藝術的很多「素養」說明的很清楚,而我從中也發現,其實很多是跟歷史科的素養可以相通的,如換位思考、關於「人」等思維方式,也就是說,只是途徑不同,終點一樣。

學生C:戲劇本身是個活性極大的媒介,或許歷史科有機會能跳脫社會領域的其他科目,嘗試與其他科別的課程結合,激盪出不一樣的火花。

學生D:戲劇將歷史以具體的形象描繪當時的情況,以人們的靈魂之窗作為鏡頭,直接地利用視覺、聽覺刺激著人們,進而引起人類的情緒反應,強烈地體會著。

學生E:運用藝術領域、戲劇的概念,可以將一段歷史事件完整的呈現,即便不夠完整,也能在學生心中萌芽,讓他們不僅只是記憶那些與自身無所相關的歷史事件、社會理論,而是能透過角色模擬、情境對話,進一步建立他們與時代的連結,唯有建立連結,大腦才能進一步地去運作,使得這段歷史意識被深刻地留下。

(三)師資生跨領域美感課程設計初嘗試

為了想要檢核前述的引介與增能活動對於師資生的學習效益,也為積極養成具備跨領域課程設計經驗與能力的歷史科未來種子教師,更為了瞭解歷史學科設計跨領域美感課程的可行建構模式與可能遇到的障礙,在109年度筆者進行了輔導大學端師資生學習開發社會領域與藝術領域融整課程方案的嘗試。

參與的師資生成員是由筆者從己經歷前述活動的師資生中,挑選出態度積極且具潛力的高年級師資生做為主導者,將之分為二組,鼓勵他們邀約跨學科、跨年級的師資生共同組成社群,透過自主學習的方式,以產出18週的跨域美感教案為目標。全程筆者僅居於輔導、諮詢的角色,並協助引入專家教師指導修正,又得出較符合實際的微課程方案(參下列簡表)。

| 教案名稱 | 參與成員科系 | 美感教育元素 | 預擬實施對象 | 實施週數 | 教學策略 |

| 關於中和土地公文化祭,關於我們 |

歷史、教育、地理、圖傳 |

視覺、表藝 | 錦和高中高一 |

18週/ 9週 |

問題導向 |

|

「美」的開「史」:探究臺灣議會設置請願運動之發展及其影響 |

歷史、教育、國文 |

表藝 | 一般高中高二 |

18週/ 6週 |

戲劇融入 |

從師資生的實作經歷中,筆者觀察到學生確實開始將美感的元素或藝術的策略加入課程設計的構思中。在土地公文化祭的方案裡,除了文史的視角之外,師資生也關注到了從建築空間的角度分析、以及色彩學的運用來加強認識該文化内容所隱涵的意義,使得這一主題的學習有了更生動和立體的面貌。而在歷史必修課程的「臺灣議會設置請願運動」主題中,師資生對於靜態的文獻與圖片也表現不同的發想,試圖設計活動營造歷史情境的體驗,並經由深度閱讀同理感受再進入文本的分析,其間在專家的指導下,習得將戲劇融入教學的策略適當地運用,讓人看到了真正活化了的歷史教學圖像。

而師資生的回饋,也確實可以看到他們的視野打開、經驗交流的學習成長。茲摘錄幾則如下:

學生A:光是討論教案主題與形成過程就對於彼此都有很大的幫助,……可以知道各領域教學的內容與觀點,彼此補充相同主題的不同知識。

學生B:觀課議課時大家能夠充分針對不同領域教學的難易度與清楚度作出客觀的建議與調整,不僅可以提出教學設計上太過理想之處,也可以給予從其他學科方向中出發的例子或觀點。

學生C:老師的建議著實令我們更加了解如何運用體驗式戲劇教學策略,使歷史與戲劇可以有更多交織滲透和對比,讓我們所欲傳遞給學生的歷史知識更加有立體感。

學生D:在討論過程中,由於組員來自不同年級與不同科系,所以總能在意想不到之處碰撞出新的火花……透過這次的社群計畫,我對我們而言,這不只是設計了一份教案,更是一次令人難忘的跨領域學習經驗。

學生E:我們嘗試引入在過去課堂上所學到的戲劇教學概念,希望讓歷史課程獲得新活力,以及找到讓學生有機會貼近當時社會的管道……在這個學習計畫中,我接觸到很多不同的教學方法或工具,藉由這些認識,我對教學的想法更加寬廣。

四、結語

跨領域美感教育團隊在推動跨領域教學的目標上,已有顯著的成效,然而除了第一線教學現場的改變外,筆者深以為應可同時於師培大學端計畫性地積極作為。綜整參與計畫所有成員的反饋,僅提出以下幾點省思:

1. 先行「增強動機」培訓課程的重要:透過探討跨領域美感教學對教學本身,包括學生及老師將會帶來哪些好處,或由具經驗的教師團隊引導對師資生模擬課程的施行,可引發師資生學習的意願和動力。

2. 非藝術學科的「美感素養」之加強:為培訓非藝術學科的師資生成為跨領域美感教育的師資,宜先加強其美感的素養,可搭配相關的體驗或知能活動,使之漸進養成美感的素養,以避免揠苗助長式地操作,以免造成加重負擔的不良觀感反成推動的阻力。

3. 加強「合作學習」知能的必要:在執行計畫的過程中,發現分組合作學習的不容易,即便可能是未來準教師的師資生們,也亟需培養開放的合作心態、勇於接受建議並積極改進,才能進行跨領域的共備合作。

4. 跨領域理念的「知與行」:在引導師資生教案實作的過程中,發現在跨領域理念實踐上的不容易,即便是己經過多次跨領域教學增能體驗學習的師資生,在自主組成跨領域社群進行課程發展的過程中,仍經常出現觀念上的迷惘與教學方法上的侷限。

5. 跨領域美感教育師培需要「實地學習」:師資生的跨領域課程發展習作,經專家與中學教師的指導,能讓師資生釐清迷思、善用教學,並能加強對教學現場的具體認識,以適當地修正教學設計,得出具實踐性的方案。是以欲求提昇跨領域美感師資人力培育之成效,當加強安排師資生有更多接觸中學教師、進而能到教學現場實驗教學以檢核教案的機會。

未來世界的發展有無限的可能,跨領域的學習也具有無限的潛能。在素養導向的潮流下,「跨領域」的學習不啻已蔚然形成當代的一個新「領域」,有許多需要探究的面向和議題。以上是為個人得自美感教育計畫所受的啟發,行之於大學端學科師培教育的淺陋經驗,期能提供歷史學科與藝術領域共創跨領域美感教育課程的參考,更希望人文學科與藝術類科能開展更多的對話與合作,真正實踐跨領域/學科教學合作對彼此帶來助益與增長的理想,達到共好的目標。相信透過跨領域的合作學習,能讓大家一起順利地邁進跨領域的新時代。