視覺藝術教育的跨領域創新成果初探

計畫協同主持人 國立臺北教育大學藝術與造型設計學系 陳淳迪教授

前言

視覺藝術教育的發展從80年代的學科本位藝術教育、歷經以美勞教育為軸,創作為主的教育思維,以致於在上個世紀末,開始導入多元議題於藝術教育中,包含如環境教育、審美能力,擴大了原本以創作能力為主的美勞架構,朝向更豐富的藝術教育前進(林曼麗。1994)。教育部將民國103年定為「美感教育年」,推動「美感教育第一期五年計畫」,擴大美感教育實驗課程的研發與實踐。美感教育的推動乃是一場文化藝術翻轉之歷程,讓學生能藉由美感體驗的過程,促進學科知識之學習,教師也得益於美感活動的學習型態,使得實施上更得心應手,更熱衷於教育工作。

事實上,跨域美感課程使得學習素材不再侷限於教科用書,更著重於學生之需求,建立學生學習情境脈絡,以學習者為中心的教學規劃與實施策略,並以生活與文化為美感教育主要學習情境內涵,使知識、能力及態度能進行跨域整合。108課綱最令人印象深刻的就是強調素養的培育以及生活實踐。因此,國小視覺藝術學科在課程的規劃與實施上,也從過去以技法養成為主的內容,朝向以觀察、反思、體驗、分享、討論為課程活動主體的方向前進。

本文將介紹三個跨域視覺藝術的教學成果案例:隧道書裡的新鮮事、新住民子女的母親形象、以及整合創客學習的整合發展,從中一窺跨域美感教育的創新與實施上的特色。

隧道書裡的新鮮事

此項課程共進行八週,以立體書的多元變化做為主要的表現重點,實施對象為國小六年級學生,教學目的為透過立體書的製作這啟發學生觀察所處的空間範圍、層次,並降之轉化不連續的平面,進行繪畫組合的學習。基本上,此課程運用隧道書的概念,結合空間的關係來觸發孩子的創新思維,思考可能的創作主題,並表現所體察到的空間關係與深度,期望提升學生的創意能力,跳脫平面思維的限制,能將生活經驗和視覺文化刺激融合於藝術創作中。此外,亦透過分組方式,除了訓練學生的合作能力外,也學習欣賞、學習聆聽、學習對話以及學習合作,為視覺藝術所包含的認知、情意和技能的能力扎下更深的基礎。

整體的課程實施重點有以下兩點:

一、從平面到立體:以平面繪畫的組合,以觀賞者的角度將空間中的前景、中景與遠景呈現於隧道書中,表現分層的空間感。

二、從個人到小組:學生透過分組討論與分享,學習人際關係與合作共享的能力與認識,學習包容與欣賞以及理解不同意見。

體的創意發想過程包含六個階段,分別是:一、原有的故事改編;二、新故事的聯想;三、創意造型;四、畫面想像;五、擬人手法;六、經驗片段。因此,課程期望學生所進行的工作並非只是看到、分層、表現而已,而是透過如走入隧道般的情境,反思所見情境中進行走進去的故事發展,思考空間的構成以及想要表現的項目,進而進行隧道書創作。因此,其發展歷程的核心點為反思與轉換,期望能提升學生的思考與整合分析的能力。

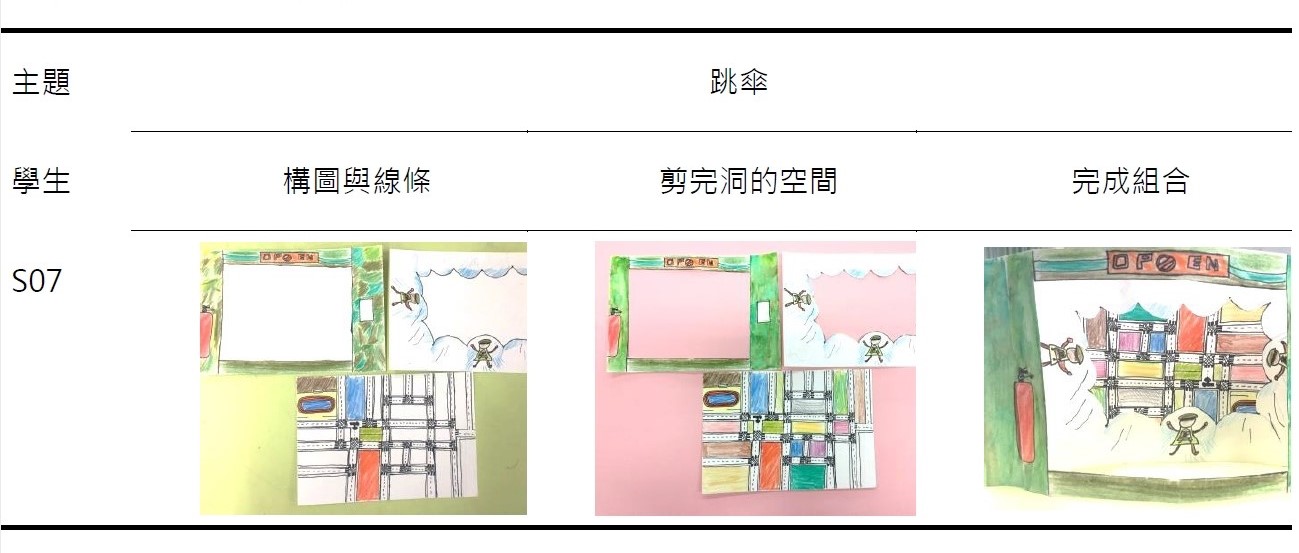

以學生之一所發展的跳傘隧道書為例,一般大眾在繪圖或者素描時,視角通常不會是由上往下,或者有下往上,以垂直方向進行觀察。然而本課程希望學生在製作隧道書時,能進行至少三個平面層次的發展,去思考每一層之間的關聯性,獲得更多的觀看角度來執行創作。跳傘這個構想在空間的配置是由上到下的發展,如表1,視角也是從上往下看,第一層為機艙空間,有機械生冷的感覺;第二層是跳傘的人在雲朵間遨遊、享受漂浮於空中的時刻;第三層用穿過雲層,即將降臨地面時,看到地景的樣態,使用豐富的色塊呈現遠遠俯瞰格狀接到的都市情景,相當具有設計感。

在發展上,學生從搭機的經驗中或者創作靈感,然後思考如何將從飛機上往下看的歷程轉換成為類似跳傘的過程。首先進行草圖繪製,發展機艙中、雲層內,以及即將著地等三個圖層。然後進行開洞製作和更精細的圖繪,最後在完成圖繪後,加上間距,黏貼,即完成隧道書。

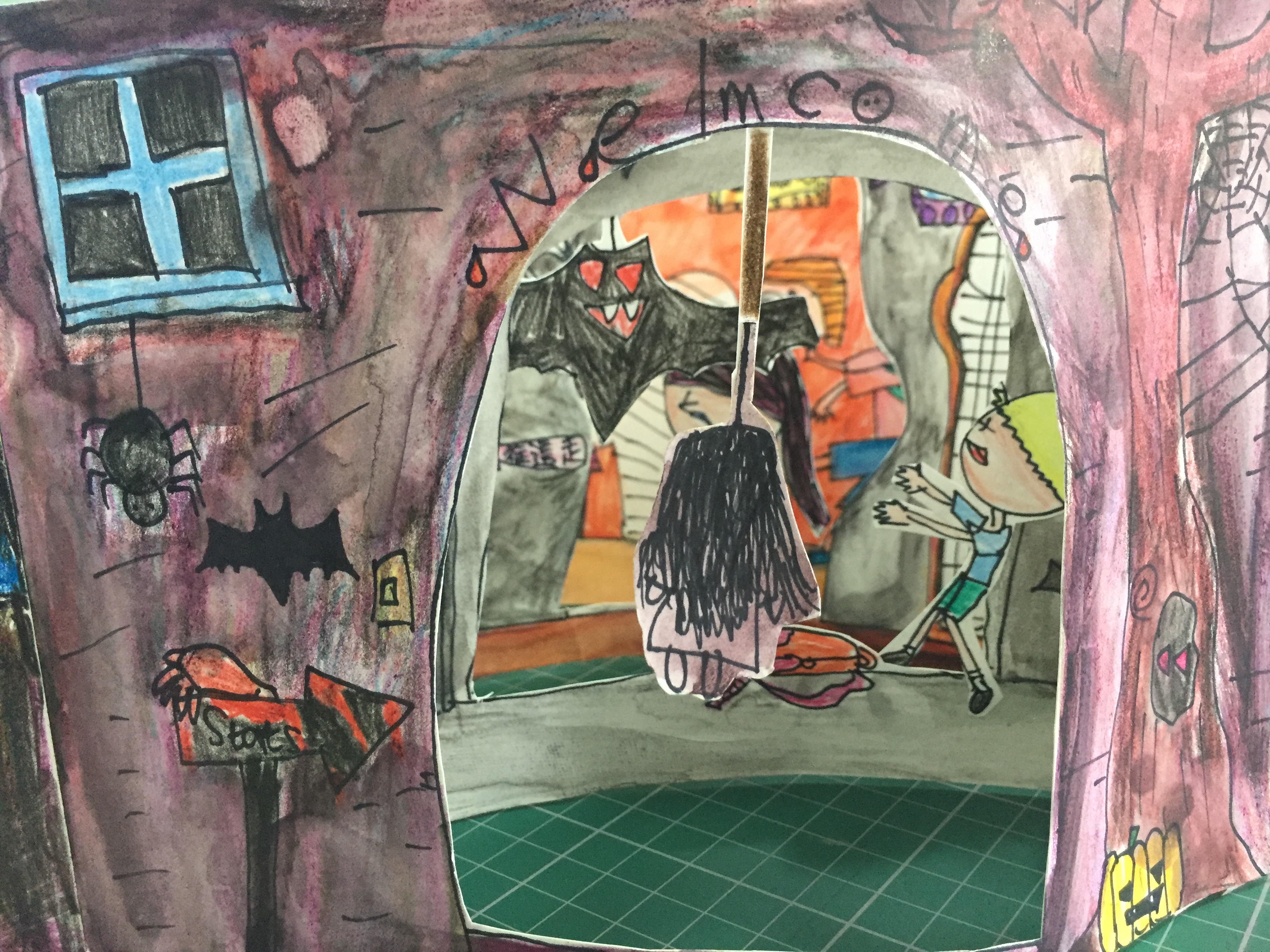

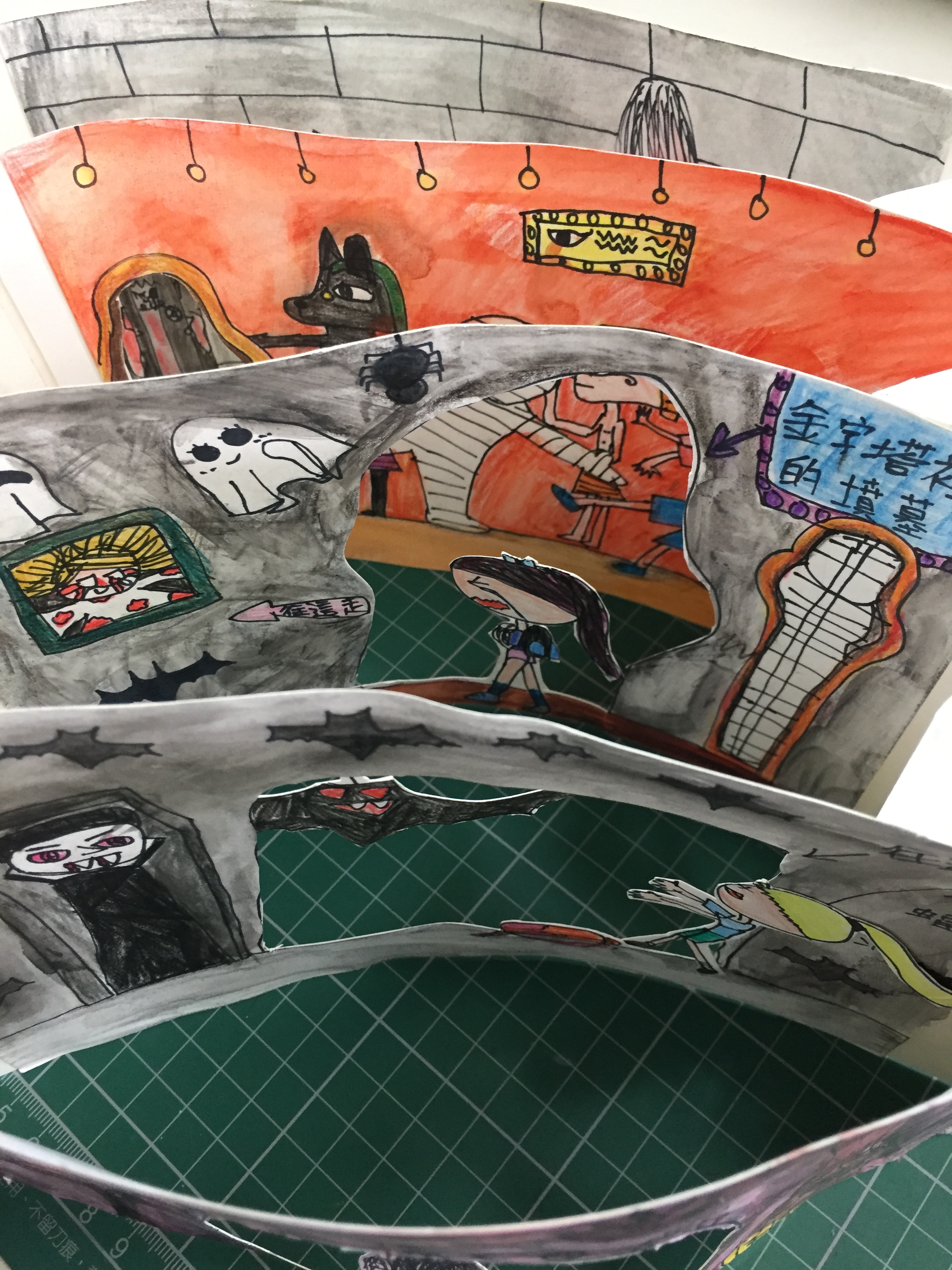

圖1為另一件以鬼屋世界為題的隧道書作品,但其突破了三層空間的想法。其創作來自於學生對於遊玩鬼屋的親身經歷以及部份自己對於場景的想像,例如圖中可以見到各種鬼怪的圖繪,如中國殭屍、西方鬼怪、吸血鬼、木乃伊,又或者是與鬼怪或者恐怖相關的物體,如蝙蝠、蜘蛛、野狼等。學生在完成初步的想像後,認為所需要的層次大於三層,因此決定發展五層的隧道書。實際上,隧道書不僅只是三層而已,可以創作成五層、七層、更多層等,但因為時間的關係,此學生只有進行五層隧道書的製作。鬼屋世界這件作品跳脫了擬真的限制,加上對於各種鬼怪與恐怖的想像,更重要是學生反思鬼屋遊歷的經驗,創作了一個以恐怖探險為主題的隧道書,充滿了遊歷的故事性。

心目中的她

「心目中的她」,探討新住民國中學生心目中的母親形象。共計8週的教學課程,課程實施目的為透過師生討論各自家庭的生活紀實,引導學生體察母親的想法、態度以及生活樣貌,進而描述心目中母親的形象,並以母親為對象進行訪問,透過攝影手法,如紀實攝影般拍下傳遞母親形象的視覺藝術作品。教學重點包含引導學生聚焦於家中親子互動的經驗,帶領學生認識紀實攝影,包含其富有的內涵,所欲傳達的議題或者現象的思辨,常見的主題與題材,倫理議題等。教師透過自身的經驗進行分享,使學生能有身歷其境的感覺,促進對於此種表現形態的興趣與認同。在意象傳遞的表現上,則透過影像的拼貼、塗鴉、繪製等,建構具立體空間,如舞台般的表現型態,並在分享時輔以敘寫說明來詮釋母親的形象。

位於此作品中央的是學生一家人,包含父母、他,以及出生半年的弟弟,父母神情慈愛,全家的感情相當緊密。畫面背景為機場大廳圖片,上方分別為臺灣、中國兩國國旗,前景則放了一架飛機模型,並將這些材料放置於紙箱中,形成類似畫框的效果。

這件作品,如學生所言,為一件家族相當私密的事情,學生的母親為中國人,但是其親大姊,也就是學生的大阿姨因為婆家重男輕女,自己又沒有生出男嬰,所以期望學生的父母能過繼他的弟弟,也就是圖中那位嬰兒給他們家。雖然學生的父母非常不願意,但阿姨透過外婆不斷的遊說後,父母忍痛答應。所以在那之後,他們每年都會到中國探視弟弟。整件事情除了弟弟不知道外,家族每個人都知曉,但彼此心照不宣。

盡管該學生年紀有限,但仍然知道這是一件相當特殊的事情,牽動到海峽兩岸的兩個家庭,牽涉到上下三代的糾纏。因此學生試圖呈現全家每年飛往中國看弟弟的情景,國旗、飛機以及機場皆有其符號般的意涵,圖2中的兩面國旗是利用色紙剪貼而成,臺灣國旗代表學生父親以及生活在臺灣的學生家庭、中國國旗代表來自中國的媽媽,以及媽媽娘家。黏貼的位置配合父母國籍,代表父母不同的生長背景。背景是機場候機室的畫面,代表過程中的轉捩點,一離開這個空間就是另一個國家了。飛機則意指路途的距離感以及前去中國的方向性。事實上,前景是一張學生家裡少數有弟弟的全家福的照片。整體的安排表達每年從臺灣飛往中國探視弟弟、與弟弟團聚這件事情,母親抱著弟弟的相片更加彰顯母親無奈、不捨、愛的意象。

再者,圖3呈現母親所開設的早餐店工作之情景,表達母親專注、辛勤工作的景象。背景圖片包含店裡的點菜招牌,菜單內容、吧檯的擺設、餐具等。母親穿著圍裙,負責煎台的工作,神情動作相當專注、熟練,學生模仿店裡櫃檯的擺設,在作品前景貼上三明治圖片,並在圖片上方以奇異筆寫下「早餐店開幕!」五個大字。更特別的是,儘管母親為主角,但被放在畫面的右下角,亦沒有望向觀者。而在畫面中呈現了兩種視角,一種是在母親前方的近景,另一種是中景看著店面的景象。學生巧妙地利用拼貼的方式,將不同視角的圖像共置於一處。

這間店是學生在小學六年級時開的,開店兩週後學生被母親叫去幫忙,學生才因此知道早餐店開在哪裡,而一直幫忙到現在。在此之前,學生的母親就是家庭主婦,也會到其他店面應徵,幫忙家裡賺一點錢。學生想呈現的是一位認真、專注於工作,享受工作,也熱愛這份工作的母親。學生透過這件作品展現了對家庭經濟議題的思考,並指出家中的經濟負擔略為沉重,一般生活費的籌措已經有所壓力,若稍微有額外支出,學生自己也會跟著擔心。因此母親開設的早餐店成為重要的經濟來源之一,透過圖中的三明治、煎檯、點餐招牌等圖案加以拼貼安排,企圖「再現」母親在圖中這樣的舞台上,認真工作、專注的意象,同時也表達對母親辛苦付出的敬意。

整合創客的視覺藝術課程

目前,創客教育被國小教師高度重視,透過創客教育期望學生能有動手做、組織學習、安排規劃的能力,更重要的是使得學生能作出心目中想像的物件。本課程透過視覺藝術學習,啟發國小生進行創客活動的興趣,透過觀察、描繪、實作,以及生活中融入的活動,貫通整個學習歷程。學習內容分為木盤雷射雕刻與零食擺盤之美感設計兩個單元。前者讓學生自己運用雷射切割儀,將自然課所觀察的校園植物,先透過精細描繪,再燒灼於木盤上。後者則先由教師引導學生認識美感形式原理,後由學生將自選所喜愛的零食,以小組討論方式進行擺盤運用。

課程一開始先讓學生了解校園自然環境與藝術創作之關聯,培養學生仔細觀察植物外輪廓細節與葉脈細緻處等質感的能力。其次為雷射切割機教學,著重於如何將植物紋理透過雷切機,以表現出2.5D效果的知能。最後為使用經雷切機雕飾後的木盤,作為擺盤的盤子,如圖4。

圖5顯示以臺灣野百合與蝶為主題的擺盤作品。其中,金沙巧克力的圓形紙是蝴蝶的頭,魷魚絲拼成身體,折一半的孔雀餅乾代表翅膀,圓形巧克力餅乾代表觸鬚。顯示此學生在擺盤時運用形式美感中的對稱,並將零食擬人化以進行造型想像力的發揮。

學生表示這樣的靈感來自於觀察,該校所處之地為臺灣百合復育所在,百合在校內外處處可見。學生在中庭觀察臺灣百合花的時候,看到好幾隻漂亮的蝴蝶在臺灣百合花旁邊飛,所以興起以百合和蝴蝶為題,並在臺灣百合花上面擺一隻蝴蝶,就像是停在百合花上面吸花蜜。

圖6的擺盤主題為住在鳥巢蕨裡的小鳥,圖右為雷切燒灼的鳥巢蕨,左邊為零食所擺飾而成的鳥。其美感形式運用與擺盤構圖為使用金沙巧克力當成鳥的身體,飛機餅乾做成它的翅膀,數字三餅乾是鳥的腳,鳥圓形的頭剛好可以使用零元餅乾表示,以及使用粉紅色圓糖代表眼睛,將魷魚絲綁成圈狀,做成鳥兒可以睡覺的樹枝。此作品的結構為將零食象徵的鳥巢放置在鳥巢蕨燒灼圖案左邊,但兩者重疊三分之一左右的區域,傳遞鳥居住於鳥巢蕨的意象。

學生會有此靈感來自於校長室外面的鳥巢蕨,他將鳥巢蕨誤以為可以讓鳥成為家的植物。然而其內心深層是因為其為單親家庭的兒童,在渴望能獲得完整的家庭下,遂將此期望投射在這樣的作品設計中。此作品不僅顯示學生對自然界植物的觀察,也呈現學生在創意發想中,融入詞語聯想以及回應自己生活特性的想像與歷程。

結論

十二年國教課綱以自主行動、溝通互動、社會參與三面向所發展的九項核心素養,作為中小學教學與學習連貫的主軸。在實踐上,此三個面向即關注於學生學習與生活的結合,透過感知、創作、鑑賞的活動,從生活中認識美感,並進行反思與分享(教育部,2014)。學校作為經驗、知識與技能傳遞的場所,在跨領域視覺美感教育的傳播上,也從過往偏向技術教導的方式,朝向更具脈絡性與關係性、更貼近生活與文化的層面來進行(洪詠善、黃祺惠,2021)。本文所呈現的三項教學案例,即呈現以下三項特徵:從生活出發,回應於生活;從觀察開始,以分享結束;表現自我,於社會情境中實踐。

在上述所呈現的案例中,學生的創意皆來自於生活週遭以及所經歷過的事物,更有自身經歷的投射。而創作之起源皆來自於觀察自己、週遭,體察自己所思所念,並且透過分享與討論了解所處的環境脈絡與相對價值。而教師在評量中也多採取意義追尋導向的方式(林小玉,2016),促使學生能綜合所感、所學、所知,整合為具有個人意義與價值的符號。

誠如趙惠玲所言(2016),跨領域美感教育的精神在於強調藝術學習與文化、生活、不同學科的融合。如何有效的拉近藝術學科與其他學科的距離,使之能有效地進行課程規劃、共備,與縝密的執行,開發更具時代性的創新課程與實施方式,實有賴各學科教師的努力與合作。期望跨領域美感教育不只是藝術領域的跨領域,所有學科都能透過藝術性(artfulness)的思維,共同進行課程與教學的創新與研究,提升國民教育的品質與學生的競爭力。