跨領域美感教育課程模組的創構與革新

計畫主持人 國立臺灣師範大學美術學系 趙惠玲教授

計畫共同主持人 國立臺灣師範大學教育學系 黃純敏教授

計畫協同主持人 臺北市立大學視覺藝術學系 高震峰教授

一、跨領域美感課程模組的發展與類型

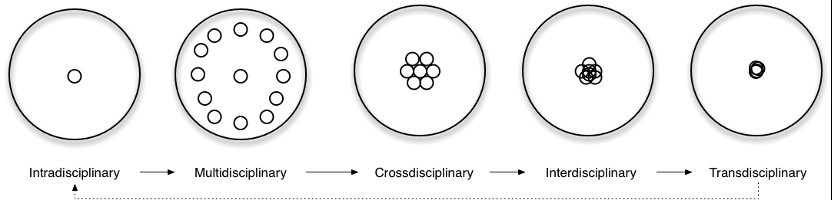

跨領域美感課程在發展設計時含括藝術與非藝術部分,依據Jensenius(2012)探討不同學科結合的可能性時,在「單學科」(intradisciplinary)之外,還提出四種類型,分別為:「跨學科」(crossdisciplinary)、「多學科」(multidisciplinary)、「科際整合」(interdisciplinary)以及「超學科」(transdisciplinary),如圖1所示。後兩者在形式與實質內容上均可達成課程融整,尤其是超學科的類型,幾乎沒有科目分野,創發超越各學科疆界與知識格局之上的主題,實為主題式課程(黃純敏,2020)。

跨領域美感教育計畫從第一期至第二期(2014年-2018年),累計開發了400多個課程方案,全臺各地教師在各自的教育現場脈絡裡不斷創造與實驗。當時處於實驗階段,故課程方案自由創發。

其後計畫團隊從諸多方案中逐步歸納,發現跨領域美感課程至少有五種類型,即活化型課程、交集性課程、議題式課程、學校本位課程、窗外式課程。第一種,活化型課程,應用藝術知能、策略、資源與活動等,輔助與活化非藝術學科之教學;第二種,交集性課程,聚斂非藝術學科與藝術領域交集的知識結構或美感共通性;第三種,議題式課程,運用藝術領域與社會文化、環境生態等關係,發展多元文化議題課程;第四種,學校本位課程,以學校為本位發展包含校本課程、特色課程、彈性課程、主題課程、社區課程等;第五種,窗外式課程,以其他非學校課程之形式進行以在地藝文活動、環境生態、媒材特色、國際參訪等為主軸之課程。

前五年的課程方案也許沒有課程模組的概念,卻隱約有耕耘的雛型出現。從2019年起,團隊花了八個月到一年的時間,將這五種形貌搭配十二年國教關鍵內涵、課程理論、以及模組的理念,進一步精鍊為跨領域美感教育系統化的課程模組。

模組(module)的定義為:由數個功能不同的元件所組成之具有特殊目的組件。因此,課程模組包含數個教學功能不同的課程元件,經過選擇並加以組合後,可形成具獨特教學目標的課程方案,而連續性的課程方案則形成教學系統。理想上,當課程模組形成後,若需調整或修正課程方案時,可透過調整課程的不同元件來達成。「跨領域美感課程模組」即是以跨領域美感課程模組的元件加以組構而成,具備有機性的課程樣態。

以汽車為比喻,進氣、燃料、排氣、冷卻、起動等元件組成「引擎」這個組件,將引擎、傳動、車身等不同的組件進行組裝即完成一臺功能完整的「汽車」。汽車這套模組若加入「功用」的參數進行變化組裝,就有了自用小客車、貨車、公車等不同功能取向的系統。模組通常具有製程、邏輯相同,但變換其中的組成元件,即可調適其功能與用途,意即在環境脈絡不同時,我們可以適時調整元件參數,組成符應該脈絡的功能模組,所以它是非常彈性、有機的。

二、跨領域美感課程模組的作用與優勢

每一個課程模組經過有機組裝,成為一個功能系統後,可以滿足三項需求。首先,根據學習者應培養的能力,做為課程設計與組織的主要考量;其次,一個課程模組內可以有各種教學活動,但均以培養特定能力為目標;第三,每一個課程模組要能夠培養特定的、學生所需要的核心素養或能力。

課程模組端看教學情境脈絡,考量各參數或變數後,得出大的課程元件。大元件如同汽車不能少了輪子,教師應思考該課程「不可或缺的核心元件為何」,依此進行設計,再發展大元件下面的小元件或要素。這樣的課程模組,較能夠因應教育現場的變數或參數以符應學生學習需求,教師也得以「創課」,如此教師研發課程、創造課程的能動性得以由下而上發揮,跳脫國家或教育部由上而下的制式框架。

課程模組具備有機彈性,不僅可因應教學需求,客製化培養學習者的能力,並可依教育趨勢調整元件組成,強化學術連結,促進師生跨領域教學與學習的方式,讓知識融整為系統性的課程,因應更加多元的教學形式及評量方式。跨領域美感課程模組的可能參數包括:不同的學科(藝術與非藝術)、學校(如山海城鄉)、教育階段(如小一到大四的1-16階)、地域(如東南西北離島)、社區文化、在地國際、以及實體虛擬等,都可以彈性運用並有機組合創課。

值得注意的是,依現場脈絡、學生需求組成有機的課程模組,具相當彈性,但非亂無章法,教師仍須具備課程發展、模組組裝的能力,有了核心理念方才得以發展課程目標。依此,跨領域美感課程模組具有以下優勢,第一,以能力為基礎,每一個模組可因應教學與學習需求客製化培養相關能力如美感;第二,有機彈性,可視教育趨勢、教學現場與學習需求,彈性調整組成元件如跨領域的課程設計;第三,強化學理與實務的連結,將所有相關的知識集結,融整為統整的學習內容,轉化成實踐的智慧;第四,教學形式與評量形式多元,統整性的學習內容,強調學習歷程中意義的深化與轉化,得以善用多元的評量如檔案評量、實作評量、真實評量……等,更符合美感素養的陶成。

三、跨領域美感課程模組的組成要件

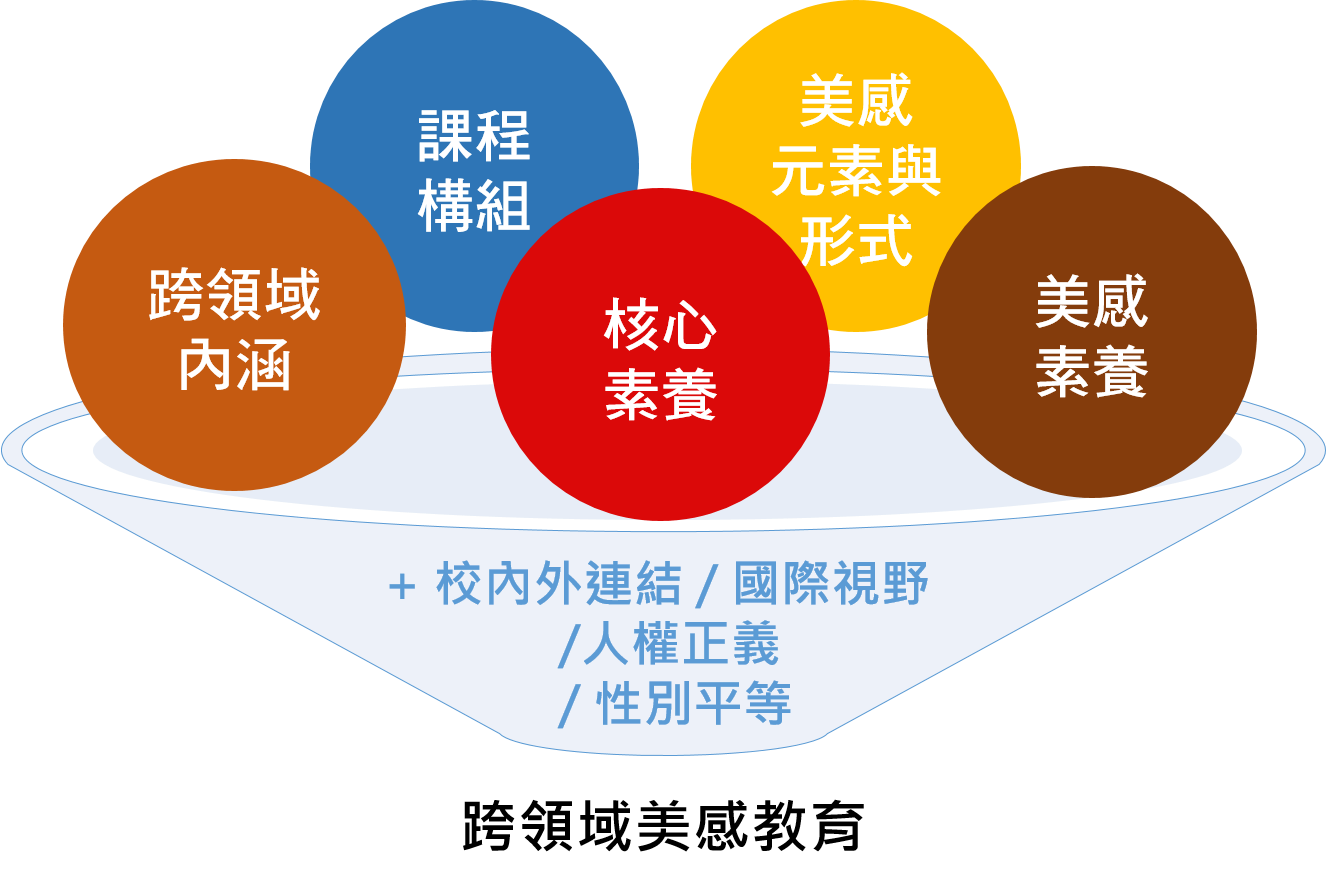

跨領域美感課程模組經過計畫團隊集思廣益並徵詢現場教師意見後,從2019年的1.0版至2021年已升級為3.0版。其中包括五個不可或缺的元件:跨領域內涵、美感元素與美感形式、跨領域美感素養、跨領域核心素養、跨領域美感課程構組,以及四個卓越亮點:校內外連結、國際視野、人權正義、性別平等。跨領域美感教育課程模組示意圖,如圖2所示。

(一)跨領域內涵

依據課程目標及課程類型,選擇藝術與非藝術學科/領域知識(能)內涵,如特定的概念、專題、教學單元,或多元議題、主題等。

(二)美感元素與美感形式

依據課程目標,選擇藝術與非藝術學科/領域可以和美感元素、美感形式連結的構件發展應用,如創作表現、鑑賞與實踐等藝術活動。

1. 美感元素構件

視覺藝術:點、線、面、空間、構圖、質感、色彩、明暗等

音 樂:節奏、曲調、音色、力度、織度、曲式等

表演藝術:聲音、身體、情感、時間、空間、勁力、即興、動作、主題等戲劇或舞蹈元素。

2. 美感形式構件

均衡、和諧、對比、漸層、比例、韻律、節奏、反覆、秩序、統一、單純、虛實、特異等。

(三)跨領域美感素養

依據課程目標,選擇之跨領域美感素養。

1. 美學思辨與覺察省思:透過美學知識底蘊反身自省以發現自我之定位和認同。

2. 設計思考與創意發想:培養具創造力且以具體計劃來解決問題的習慣

3. 藝術探究與生活實踐:培養對藝術活動的探查習慣並應用相關知能於日常生活中。

4. 符號識讀與脈絡應用:辨識與理解符號樣式及意涵並能適當運用。

5. 數位媒體與網絡掌握:駕馭數位科技媒體並能理解與評價網路訊息。

6. 藝術參與及社會行動:規劃藝術活動並以之表達對社會的參與。

7. 跨域文化與多元詮釋:理解文化多樣性並能嘗試詮釋議題內涵。

(四)跨領域核心素養

依據課程目標,自十二年國民基本教育各領域課綱中選擇對應之藝術領域核心素養與跨領域/科目核心素養。

(五)跨領域美感課程構組

依據課程目標,由所聚斂具跨領域美感特質之課程子元件組成,包含課程目標、教材內容、教學活動、教學策略、與教學資源、學習評量。

跨領域首重「跨領域內涵」,從科學、技術、工程、數學(STEM)加入藝術(Art)變成STEAM,近年以STEAM為基礎,再加上人文(humanities),重新組合為THEMAS,科際間的融整更趨向主題式教學。以美感教育而言,日本文化中的花道便是例證,挑選花材以及插花的創作過程中,除了是美的元素、美的形式,更強調身心靈融為一體的自然狀態,是一種整體文化中的和諧美與精神美。

在教學設計中,搭配視覺藝術、表演藝術、音樂相對應的「美感元素與美感形式」,內容上既承接十二年國教總綱與領綱的「跨領域核心素養」,並針對如何在藝術與非藝術之間跨域,進一步加入「跨領域美感素養」,設計理念中構築出具體可行的課程方案。另外,即便是傳統泰勒工學的課程發展模式,以及後來的歷程性課程發展模式,或是設計發展模式,都涉及:課程目標、教材內容、教學活動、教學策略、教學資源、學習評量等「跨領域美感課程構組」,將選材、組織活動扣緊課程目標,並思考其中需融入哪些資源、要做什麼樣的多元評量,均是教學實務上必須處理的,也是課程發展的基礎。

跨領域美感教育課程模組不是封閉狀態,其核心內涵如圖3所示,元件間彼此的切面連結、處理過程,關乎課程跨域品質精緻與否。當參數不同時,強調的元件亦不相同,可因應課程需求客製化,提高課程精確度、扎實度,並具備彈性;同時彙整系統性課程,因應多元教學與評量,且能強化學術連結。

至於跨領域美感教育課程模組的卓越亮點一校內外連結,期望連結學校與社區,運用社會美的資源,看見生活中的美。2019年計畫團隊在全臺灣辦理了二十幾場跨域走讀,其意義就老師而言,在於擴充學校圍牆內教學不足的地方;對學生而言,在於印證學校所學,觀察檢視、消化、內化並應用;對家長而言,可了解學校在做什麼、社區有什麼特色。

卓越亮點二國際視野,本就在十二年國教核心素養三面九向中,將它特別提出來,旨在體現跨領域美感教育課程強調「跨越邊界」(cross-boundary)、「跨越邊境」(transborder)的視野,藉以提升學生與老師多元的素養能力。校內外連結、國際視野不僅使得學習內容能夠全球在地化(glocalization),回應全球化的在地,同時在文化互動的雙向、多向的轉化下,學習也可以是「在地全球化」(localgloblization),讓臺灣跨領域美感教育在地脈絡化的課程創新與實踐智慧,也得以翻轉為「臺灣式的在地全球化」(Taiwanese localgloblization)(黃純敏,2020)。

卓越亮點三與四,是計畫團隊在 2021年新增的兩項卓越亮點。人權正義、性別平等在近年世界情勢中特別凸顯其重要性。2019年臺灣《司法院釋字第七四八號解釋施行法》三讀通過,開啟同婚新篇章;2019年香港反送中事件;2020年「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」在臺灣獲得各界重視;2021年阿富汗政變難民潮,相關事件透過生活與媒體,形成教育上的啟示,也反映在跨領域美感教育歷年的課程方案中。在人權正義上,期望透過跨域美感課程,具備人類普世性權利的知識融整,促進尊重、包容與責任的理解與實踐,保護/爭取人權自由的積極行動。在性別平等上,對性別多樣性、性別識讀、性別權益、情感教育等議題,具備知識、情意態度與動作技能之融整教學,促進性別與多元文化其他議題間的對話與交融共識。

四、跨領域美感課程模組的創構與實踐價值

綜合八年(2014-2021)來跨領域美感教育累積近900多件課程方案,可見跨領域美感課程模組的應用與實踐相當多元且具有彈性,可依據學習階段的不同、學科的不同等等,進行元件的調整,使得跨領域美感課程模組可以滿足於教學現場的需求,也讓跨領域美感教育變得更加容易,同時豐富學生的學習經驗。以下則就課程發展、教學實踐、學生學習等三方面,說明跨領域美感課程模組的創構與實踐價值。

首先在課程發展方面,跨領域美感課程模組在設計上,由五項元件加上四個卓越亮點所組成。在元件部分,融入了藝術、非藝術學科、美感教育,並加入符應十二年國教的核心素養,最後則是課程發展所需的課程構組。因此,在選擇元件組合的時候,已經逐步邁向一個跨領域美感教育課程方案,不需要額外思考課堂如何跨領域,以及加入美感教育的課程應該如何呈現等。並且,運用跨領域美感課程模組時,若再加入四個卓越亮點:校內外連結、國際視野、人權自由、性別平等,更能深化課程,使其更具特色。

以目前國內課程模組的發展狀況看來,跨領域美感課程模組可說是完整性較高,且兼具彈性與多元的課程模組。跨領域美感課程模組可依據實際需求,加入不同的參數或變數進行調整,既可發展為小單元的課程,也可以擴大為議題類課程。再加上跨領域美感課程模組本身在設計上即涵蓋素養/能力,不管如何調整變化,皆可作為素養類的課程模組使用。

十二年國教強調教師進行跨領域、議題融入、素養導向的課程,而跨領域美感課程模組可包含以上所提的項目,有利於教師進行課程發展,並且在模組中加入美感教育的培養,這更是目前國內較少見到的。

在教學實踐方面,教師利用跨領域美感課程模組,發展成一套專屬於學習者的課程方案後,則在教學現場進行實施,是以課程模組也可以是教學模組。因跨領域美感課程模組具備彈性,每項元件皆可重新拆組,教師可以在實施過程中,透過觀議課、後設認知或家長及學習者的反饋,在課後調整元件的組合,讓跨領域美感課程模組更適用於教學對象,經由不斷地實踐與重組,使跨領域美感課程模組更加完善,更容易達成教學目標。

而在學生學習方面,跨領域美感課程模組本身即是一個蘊含了跨領域、美感教育、議題融入、素養導向的課程模組,相當適用於現今實施十二年國教的教學現場。教師透過跨領域美感課程模組進行課程的發展與實施,學習者則可以體驗到更完整的學習歷程,是以課程模組也可以是學習模組。

跨領域美感課程模組結合藝術學科和非藝術學科,讓學科可以更有效的運用、結合與學習。過去美感教育常為學科中被忽略的「邊陲」一環,過度強調智育的學習,並無法讓學習者成為一個「完整的人」。透過跨領域美感課程模組開發的課程,將美感教育融入課程,讓學習者透過五感六覺認知到美感教育不是不在,而是無所不在,生活中的每個角落、每個時刻,都可以是美感察覺的一部份。

而跨領域的學習,議題的融入以及素養導向,讓學習者在面對現今科技發展迅速、瞬息萬變的時空環境時,不管透過實體或是虛擬,都可以隨機應變的能力,更懂得如何成為「人」的一般生活與美好。

由此可見,跨領域美感課程模組具有的價值包括:利於教師課程創構與發展,彈性的教學與實踐,擴展學習者的學習經驗並培養隨機應變能力,完善學習者的教育歷程等。

五、結語

自2019年十二年國教課綱實施以來,不論透過研習、講座或工作坊,教師不斷尋求方法以改良或重新創發課程,期能提供學習者最好的課程內容。教育部跨領域美感教育卓越領航計畫經由實驗、設計與嘗試,結合理論與實務,並與現場教師合作,開發了跨領域美感課程模組,各個學校的教師皆可運用五項元件加上四個卓越亮點,搭配跨領域、議題融入、素養導向等取向,創發兼具彈性與多元的跨領域美感課程,藉以提供學習者更豐富的學習經驗。隨著跨領域美感課程模組在臺灣各地教學現場持續推動之中,後續也將不斷蒐集實施反饋,進行跨領域美感課程模組的精進與進階。