跨領域美感課程核心能力之建構與再想像

計畫共同主持人 國立臺灣師範大學教育學系 黃純敏教授

壹、前言

依據Schwab(1973)之言,所有課程的發展,包括課程組織,都會在某些程度上涉及學習者、教師、科目、以及環境此四項主要的共同要素。但是,若就一個學校或班級的課程組織而言,那麼共同的要素則代表著有關範圍、連續性、順序性、以及統整性的決定(Goodlad、Su,1992)。其中範圍的要素決定著課程的廣度、水平跨越,統整性的要素則決定著橫向的概念、技能、與價值的關係連結。而這兩者跟跨領域課程的組織建構,尤其有著密切的關連。

臺灣於2014 年全面實施的十二年國民基本教育,就以「核心素養」作為課程發展的主軸,以裨益各教育階段的連貫以及各領域/科目間的統整,這其實呼應了前述課程組織要素裡,有關範圍與統整性的概念意涵。九項核心素養包括:自主行動面向的身心素質與自我精進、系統思考與解決問題、規劃執行與創新應變,溝通互動面向的符號運用與溝通表達、科技資訊與媒體素養、藝術涵養與美感素養,以及社會參與面向的道德實踐與公民意識、人際關係與團隊合作、多元文化與國際理解(教育部,2014)。雖然,臺灣直至2014 年十二年國民基本教育時,方才明確提倡核心素養在各領域/科目間橫向的統合性,讓人頗有亡羊補牢,但為時亦不晚之感。

值得深思的是,這些核心素養跟瞻望未來、遠眺世界所看重的跨領域能力有何關連?藝術涵養與美感素養為十二年國教核心素養之一,但若以跨領域美感教育建構相關課程,此一核心素養足夠嗎?我們需要何種跨領域課程的核心能力?跨領域課程的核心能力其內涵有哪些?以及跟美感教育的連結又為何?對這些問題,嘗試提出想法與觀點就是如下行文的重點。在論及跨領域能力、跨領域課程的核心能力、以美感教育進行跨領域課程的建構與再想像之後,則以一個視覺藝術融入英語教學的課程方案為例,說明跨領域核心能力的彰顯與重要性。

貳、 跨領域能力:瞻望未來、遠眺世界

學校教育或居於專業知識分工的需要,或礙於現有結構的限制,按不同領域的學科知識進行分科教學、照表抄課。如此將知識切割、化整為零的結果,對學生身心的整全發展以及知識的統整學習,實弊多於利。

且看產業革命的接續更迭,現實生活的全面多元,社會型態的複雜多變,以及全球局勢的唇齒相依且牽一動全身,就不難覺知,學校分科教學之不足,在出了學校圍牆之外的世界裡,是如此顯得捉襟見肘。然而,長久以來的分科事實,很難在短時間內加以撼動。是以,如何在既有學校分科教學型態之下,進行跨領域核心能力的培養,以收科際整合與跨領域之效,並能瞻望未來、遠眺世界,實屬重要且必須。

2016 年世界經濟論壇(World Economic Forum)關於未來工作的報告指出,2020 年的前十項技能(Top 10 skills)包括:複雜問題的解決、批判思考、創造力、人事管理、跟他人合作、情緒智力、判斷並做決定、服務傾向、協商、以及認知彈性。相較於2015 年,複雜問題的解決仍高居首位,批判思考由第四移向第二位,創造力則由第十躍居第三位,其他技能則大都跟他人互動溝通的能力有關。不管是問題解決能力、批判思考能力、創造力、以及其他互動能力,都顯示出一種複雜、整合能力展現的重要性,而這種整合能力的展現正是跨領域核心能力所強調的。

在全球快速移動、接觸頻繁的時代裡,具備全球移動能力成為教育裡的新興議題,而全球移動能力也彰顯出「文化智商」(Cultural Intelligence Quotient, CQ)的重要性。文化智商含括認知、動機以及行為等三方面的能力,強調文化理解與適應新文化情境的能力,跟智商(IQ)與情緒智商(EQ)並列為文化管理的重要課題(Earley、Ang,2003)。文化智商不僅限於在地文化或國與國之間的文化互動往來,也跟跨文化以及全球文化有關。

另外,Pink(2005)在《全新的心智》(A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age)一書也提及,我們正在從一個講求邏輯與計算機效能的資訊時代,轉化到一個重視創新、同理心與整合力的感性時代,未來具備不只有功能、還「重設計」,不只有論點、還「說故事」,不只談專業、還「能整合」,不只講邏輯、還「給關懷」,不只能正經、還「會玩樂」,以及不只顧賺錢、還「重意義」這六種關鍵能力的人才,將脫穎而出。不同於一般傳統固有教育所強調的理性效能,感性時代所需的能力奠基在資訊時代的能力之上,如此培養出來的人才方為多元社會所需,以及未來在等待的人才。在高感性時代,我們必須在左向推理(左腦運思)之外,補強六種關鍵的右向能力(右腦運思)。這些右向能力,將協助人們開發新時代所不可或缺的全腦新思維。所謂左向推理,是指左腦功能主思考性訊息的分析,如語言、書寫;而右向能力,則是指右腦主直覺性訊息的分析,如音樂、圖像、空間(洪欣慈,2016)。

以上不管是從產業革命所凸顯的未來工作的前十項技能,還是全球移動能力所需的文化智商,或是未來在等待的感性人才所需補強的右向能力,都著眼於全球鉅觀的視野以及瞻望未來的趨勢發展,而這般的視野與瞻望更透露出對跨領域核心能力的迫切需要與殷切期待。然而,這般能力的培養與養成,還需連結於教育脈絡裡的教育革新與課程轉化。

是以,以下先說明描述性與表達性課程交集而成的跨領域課程的核心能力,接著再進一步闡述以美感教育進行跨領域課程建構的重要性與必需性,以及跨領域核心能力再想像的可能性。

參、 跨領域課程的核心能力:描述性與表達性課程的交集

跨領域統整的課程是一種適合文化多樣學生的文化回應課程,也是支持所有學生得以發展兼容含括且特殊能力的一種公平課程。這種課程可以劃分為描述性領域的課程(descriptive domain)和表達性領域的課程(expressive domain)(Hollins,2008)。換句話說,多元文化教育強調的不僅只是一種描述性領域的課程,更是一種表達性領域的課程。

描述性領域的課程強調客觀、準確的知識,如傳統課程領域中的科學、數學、歷史與社會科學,傾向採取正式、程序性、自我規範、量化、客觀、以及實徵分析的方式進行認知與理解。這類課程跟前述《全新的心智》一書,所提及的左向推理(左腦運思)的能力有強關連,較傾向功能、論點、專業、邏輯、正經、賺錢等理性效能。而左腦運思的左向能力涉及思考性訊息的分析,如語言、書寫、邏輯推理等,跟理性能力有密切關連。

表達性領域的課程側重主觀的情緒、感受與價值,以及對真實/想像、精神/世俗世界的詮釋性觀念、感知、與反應,如傳統課程領域中的視覺與表演藝術、哲學以及文學,傾向採取非正式、印象式、自我實踐、質化、人文、主觀、以及直觀分析的方式進行認知與理解。這類課程跟前述《全新的心智》一書,所提及的右向能力(右腦運思)的能力有強關連,較強調設計、故事、整合、關懷、玩樂、意義等感性能力。而右腦運思的右向能力涉及直覺性訊息的分析,如音樂、圖像、空間等,也都跟藝術類的創造、想像能力有密切關連。

描述性與表達性領域課程二者缺一不可,需相互結合、平衡發展。而此二領域課程的交集處,亦即創造力、發現、發明、問題解決、以及批判思考,正是發展新觀點、建構新知識的可能潛在來源。這些正是跨領域課程所強調的核心能力,可以把不同課程領域的學科知識相互連結統整,進而創發出適應新情境脈絡所需的知識、素質與技能。其中,創造力、問題解決、與批判思考三者也跟前述2020 年未來工作所強調的前三項技能重疊,其重要性不言可喻。

肆、 以美感教育進行跨領域課程的建構與再想像

人的意識接觸現象世界,透過意向性、觀察、聆聽、瞭解、直覺體會等認識真實,並賦予定義,形成有意義的概念、想法、影像,而意義是心靈透過行動而創生的(Husserl,1982)。概念、想法、影像等的形成,來自於認知功能與感官系統之間的相互連結。而認知是一種覺知、注意、辨識、感知的過程,在此過程中,感官的功能很重要(Eisner,2005)。

Eisner (2005)也認為,運用想像力處理訊息是個體內在獨有的,隨著個人經驗而有不同,並且個體需學習利用一種形式去呈現已概念化或被處理過的訊息。這樣的任務,Eisner 稱之為「再現的形式」(form of representation)。是以,一個概念可以透過視覺形式、聽覺形式、文字形式、動覺形式等感官經驗的創造過程而賦予意義。這些概念再現的形式,通常會以三種方式呈現(Eisner,2005): 模仿的(mimetic)、表達的(expressive)、傳統慣習的(conventional)。譬如,數學概念再現的形式是一種傳統慣習的呈現,藝術則是想要強調其模仿與表達的呈現,而語言則是傳統慣習與表達的呈現。其中,藝術與語言相關概念再現的形式都包括了表達的呈現方式。如此一來,也就跟前述表達性領域課程所描述的視覺與表演藝術、音樂、文學等課程相連結了。

如上可知,概念再現的各種形式都能改善學生創造並瞭解外在世界的感知能力。Gay(2010)就指出,在從事多元文化的課程與文化回應教學時,融入教科書文本之外的各類資源,如文學、音樂、律動等是重要且必要的。又如Eisner(2002)所言,感官的互動使意義更有價值,藝術不僅僅只是教育裡分支出來的一門學科,藝術是教育的必要來源。藝術不只描繪所見所聞,也描繪所感。但是,這種能力卻常被人們生活裡的心智模式忽略了,亦即,重智力、忽視感官經驗。並且,令人遺憾的是,這類課程在工具主義掛帥下,也常被學校教育省略了。

教育部將2014 年定為美感教育年,就是體認到美感教育的重要,想要透過教育加強師生在生活經驗中產生美的感受力、想像力、創造力、實踐力等美感素養。十二年國民基本教育將「藝術涵養與美感素養」納為核心素養之一,即是一種認肯。但是,一項素養並不足夠也不普遍。美感教育不該也不是藝術相關課程獨有的特權或責任,每一學科都可以含融美感教育,也都可以是一種美的教學,一如民主、多元文化的教育融入其他學科一般。是以,以藝術相關課程為主軸,帶頭進行跨領域美感課程此一教育工程的建構是重要且迫切的。

跨領域美感課程係指透過視覺、聽覺、動覺等感官再現的形式,如視覺藝術/美術、音樂、表演藝術/戲劇、舞蹈,將藝術概念、美感元素與藝術資源等融整於其他學科之教學與活動,包括語文、數學、社會、自然科學、綜合活動、科技、健康與體育、以及重要議題,作為活化、輔助學科學習的媒介、資源與策略。當然,若在視覺、聽覺、動覺形式之外,也能搭配文字形式此一面向的再現形式(如文學、詩)於其中,當更加美善、具相加相乘之效。

值得注意的是,除了以不同的藝術再現形式去串連其他學科之課程,將美感教育的多元概念、要素、與資源融整於其他學科之教學外,考慮到藝術領域與其他學科領域在跨領域的統整過程中是互為主體的,是以,也有必要將前述跨領域課程的核心能力,亦即描述性與表達性領域課程二者的交集處,甚或是其他重要的、助益於「瞻望未來、遠眺世界」的跨領域能力,加以納入並凸顯。換句話說,跨領域美感課程必需強調所欲達成的核心能力。跨領域核心能力的強調,不僅在實質上得以統整各學科的課程建構,指引跨領域美感教育的願景目標,也得以彰顯藝術與其他學科教學的互為主體性,更重要的是,這也更為貼近「瞻望未來、遠眺世界」的人才培育。

如上可知,以美感教育進行跨領域課程建構所欲達成的核心能力,除了描述性與表達性領域課程二者交集所凸顯的能力:創造力、發現、發明、問題解決、以及批判思考之外,還可以加上想像、互動溝通、以及跨文化的全球移動能力。理由如下說明,亦即是對跨領域美感教育的課程建構再想像、再建構。

依據Eisner (2005)在再現形式的描述可知,想像是再現形式的前提,也是再概念化之所必需。對生活的洞察力越是敏銳,積累的經驗越是厚實,想像力也越是多元豐富。而豐富多元的想像力,也更能激發概念的再概念化,依此而生的概念再概念化的再現形式也才會越發感人、觸動人心。

前述有關2020 年十項重要技能的前三項(問題解決、批判思考、創造力),已納入以美感教育進行跨領域課程建構所欲達成的核心能力之列,其他七項:人事管理、跟他人合作、情緒智力、判斷並做決定、服務傾向、工商、以及認知彈性,大都跟他人互動溝通的能力有關。而這也頗能呼應,前述感性時代所需的六種右向關鍵能力。是以,互動溝通的能力也宜一併納入考量。

臺灣十二年國民基本教育所提的九項核心素養之一「多元文化與國際理解」,跟前述文化智商的主張若合符節。但是,若能在國際理解之上,再強調跨文化的全球移動能力,當更加周延完備。一國的文化有其在地性,不容忽視;國與國之間的文化理解,有時也會只限於區域間的關係連結;若能以全球的視野觀之,促進跨文化的全球移動力,如此也自然而然含括國際理解的能力在其間,進而擴大之。

綜合上述瞻望未來、遠眺世界所需的跨領域能力,以及描述性與表達性課程交集的核心能力,再加上以美感教育進行跨領域課程建構的再想像,關於跨領域美感教育的願景與目標,實宜增列「達陣核心能力」此一面向,在活化學科教學、融會藝術知能、培育美感素養、拓展學習經驗、以及落實全民美育此五面向之外。換言之,跨領域美感教育所欲達陣的核心能力可以有八項,包括:創造力、發現、發明、問題解決、批判思考、想像、互動溝通、以及跨文化的全球移動能力。如此一來,跨領域美感課程的規劃,將更具藝術與其他學科統整連結之效,也更能彰顯課程建構所終極期盼的─培養學生的關鍵核心能力,成為「瞻望未來、遠眺世界」所需的各方人才。

伍、 視覺藝術融入英語教學的課程方案示例

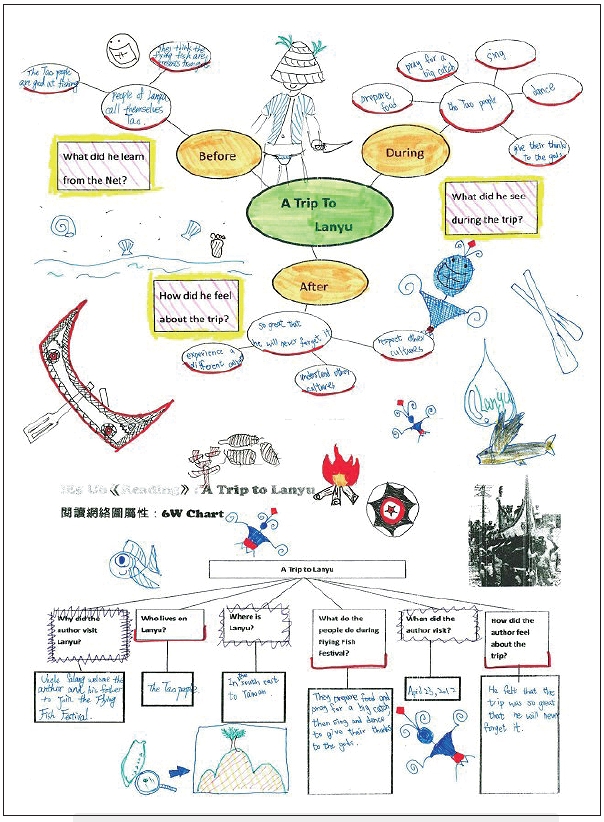

以下就試著以黃純敏與林芝嫻透過行動研究取向所建構的課程方案與實施(黃純敏,2014;黃純敏、林芝嫻,2013),說明如何可以把藝術的概念與資源、以及美感的元素納入一個以族群文化結合英語教學的課程方案之中。雖然,此一方案一開始並非以美感教育進行跨領域的課程建構,但是,由於建構之初即以多元文化課程的重構理念、文化回應教學的策略(如前述Gay 之主張)、以及描述性與表達性課程交集的核心能力為規劃考量。於今想來,部分內容,特別是學生在心智圖學習單所展現的作品(參見圖1),仍然值得作為視覺藝術融入英語教學的課程方案示例,以下僅選取其中一個作品與部分影音資源進行說明。當然,從視覺藝術的眼光,這也許並非什麼了不起的作品,但是從跨領域美感教育的角度視之,卻具有許多教育的意義存在其中,以下分述之。

一、 影音資源與心智圖活化英語教學,達陣聽說讀寫能力指標

一如文化的學習,聽說讀寫同樣是語文科重要的學習能力指標。其中,寫尤其是語文學習綜合能力的展現,許多學生對英語寫作都感到困難。特別是本方案還要將蘭嶼達悟族的族群與文化融入其中,學生更是容易產生挫折。是以,在行動研究第二循環階段的教學時,就輔以改良後的心智圖學習單於合作學習的策略中。

從學生心智圖學習單的表現:大多能迅速並正確地擷取課文中以及課堂上播放的影音資料(公視影片)裡的重要資訊,善用名詞子句的句型,將時態精確地加以運用表現,造句普遍都是完整的,單字拼寫錯誤率也大大降低,並且在適當處也會將圖文相互穿插連結。可見,透過不同教學資源與教學策略的融入,有助於減低學生在英語寫作練習上的困難與挫折,進而提升學習能力與興趣,並透過文字之外的,即視覺形式的再現形式去呈現有關蘭嶼達悟族及其文化的相關概念。如此,活化了英語教學,也彰顯英語教學的不同力度與概念再現形式。

二、 透過影音圖像拓展學習經驗

雖然原先的英語課本裡也附有蘭嶼生活的相關圖片,如飛魚、水芋、拼板舟、以及傳統丁字褲和頭盔,但是,配合內文的出現仍然是片面且有限的,而且也非學生自己得以選擇再現其概念、對個體具有特別意義的圖片。經過課程有意地設計,在適當的課程單元融入公視影片的播放,例如我們的島「蘭嶼 秋之頌」、「蘭嶼另一種注視」。如此透過聲音、影像、以及影音的結合,讓學生得以超越課本的內容,加深、加廣他們對蘭嶼達悟族文化的瞭解,如傳統文化的智慧與禁忌,拓展他們的生活與學習經驗之餘,也學習以尊重、欣賞的情意態度正視達悟族的文化。

又如關於核廢料的報導,也讓學生得以跳脫主流框架,以同理、批判、省思、積極關懷並付諸問題解決的行動努力,設身處地從達悟族人的眼光與處境重新審視核廢料此一公共議題的討論,這不也是另一種公民素養的培養與陶成。有些學生甚至在其心智圖的學習單上,也特別將反核、禁止核廢料的再現概念以圖繪的方式呈現出來,這樣不只對那些學生、也對整體社會都別具意義。

三、 心智圖學習單的合作學習展現互動溝通之美

學生來自不同的家庭,有著不同的社會背景,也有著不同的經驗與能力,甚或優點缺點。單打獨鬥的學習,有時不容易完成較全面的學習任務,也難有機會得見彼此之間的相互補強。這次透過心智圖學習單的合作學習策略,同學發現同學的優點會給予鼓勵和支持,也會包容同學的不足或缺點。在小組討論、輪流發言的過程中,較容易出現「站在他者的角度思考」與「耐心傾聽」的同理與尊重情懷。並且,在彼此溝通與互相協調中,也學著以平等、包容、欣賞、關懷的態度回應同儕。如此,不僅增進他們的同儕關係,也間接促進整體班級的和諧氣氛,而同儕關係與班級氣氛又有助於英語的學習。不管從核心的關鍵能力或是美感教育的素養而言,這種互動溝通也展現出另一種人與人之間的社會性美感。

四、 跨領域課程激盪無限想像,達陣關鍵核心能力

不論是在心智圖的小組協作的作品裡,或是為了實踐社會公義而進行的書信寫作裡,還是課後抒發心情的小日記中,在在都展現出學生觀察發現、深刻反省、批判思考、溝通與互動、問題解決、想像與創造的核心能力。而從臺灣漢民族到蘭嶼達悟族文化,也算是另一種形式的跨文化移動能力。老實說,原先建構此一課程方案的目標,是有鑑於國中英語教科書在族群文化知識上的不足與短缺,因此旨在加深加廣學生對教科書內容有關達悟族文化的學習,同時符合英語聽、說、讀、寫與文化學習的能力指標。但是,從學生這些令人驚喜的書寫、作品、以及所引發的關鍵核心能力,其實也指出了「無心插柳」、或是相加相乘的美感。

而第三空間(Bhabha、Rutherford,1990)與第三空間課程(Wang,2004)的概念,正為跨領域課程提出了另一種說明。亦即,不同學科之間、不同能力之間,也可以說是另一種「文化空間」的跨越。是以,在跨越不同文化空間、學科、能力時,如何可能在跨越的「旅途」過程中建構/解構/再建構自我的、新的、第三空間的課程,進而開展個體的潛能並再創教育的希望,這就是教育有待努力並需積極開發之處。而跨領域美感課程,正好可以為達陣關鍵核心能力,培養「瞻望未來、遠眺世界」所需的各方人才,提供一種契機。

陸、結語

上圖由三位九年級學生合作所表達的關於蘭嶼達悟族的意像,是當時八、九年級學生諸多作品其中之一。心智圖裡,除了依據英語課本內容與其他教學資源,所擷取的重要資訊之外,學生還以自由開放的方式隨意在英語文句附近添加插圖。圖畫部分融入他們所理解的達悟族文化特色,如躍出水面動態飛躍的飛魚意象,達悟族人穿著傳統丁字褲與頭盔的造型,一艘拼板舟,獨立出來的拼板舟上的船眼紋與人形紋、槳,海灘上的貝殼與腳印,主食水芋,以及蘭嶼跟臺灣在地理空間的關係。其他作品也還有波浪紋、山豬、勇士的匕首、涼亭、蕨類、以及禁止核廢料的圖案等。這些圖案在顏色、線條、大小、明暗、位置、與英語文的搭配上,明白呈現出明示意(denotation)的要素,更重要的是,這些圖案符號背後所隱含的隱含意(connotation)(Bauer、Gaskell,2000)。

於我而言,除了對蘭嶼達悟族文化的理解、尊重相關的文化意涵外,還有關懷核廢料此一公共議題的社會正義,以及學生彼此激盪出來的想像、創造、互動溝通、批判思考、問題解決等核心能力,再加上和諧班級氣氛所營造的美感。綜合這些明示意與隱含意可以得知,英語科和社會科在以多元文化和視覺藝術為主的跨域整合,不論是有意的課程設計或是無意交融的第三空間課程美學,其實都具有無上的教育意義。問題是,老師們已然準備好了嗎?是否帶著「教師即陌生人」(Greene,1973)的敏覺,重新審視原先的課程教學? 是否在課堂之外,也指向「學校在窗外」(黃武雄,2013),能將抽象的學科套裝知識跟學生生活經驗的實踐知識連結起來?

任何教育改革的重心在課程與教學,而課程與教學的改革則需仰賴教師專業素養的提升。教育部將2013年訂為教師專業發展行動年,2014 年則為美感教育年,就是對美學素養與教師增能此二者的重視。期待以美感教育進行跨領域的課程建構,或是以藝術為基礎的教師專業發展(歐用生,2010),得以強化學科專家的教師(T),也是藝術家(A),也是研究者(R),展現A/R/Tography(Irwin、de Cosson,2004) 的精神, 甚至成為轉化型的知識分子(Giroux,1988),進而開展學生的潛能並成就學生的學習。

本文收錄於《薈美.融藝:跨領域美感課程之理論與實踐》,臺北:國立臺灣師範大學、華藝學術書版社,2016