身體閱讀的探索與實踐

國立臺東大學通識中心洪瓊君助理教授

什麼是身體閱讀

從事教學工作二十年,我在教學場域中最早是以多元藝術結合大自然觀察的學習,後來在念研究所階段開始嘗試多元藝術融合進行閱讀的教學,其中運用最多的是結合繪本與創作性戲劇活動的教學模式,慢慢發展到也可以用文字為主的文本(例如散文、小說)閱讀結合戲劇活動,以及運用教育劇場技巧解構影像文本,等於是把身體作為閱讀工具。當身體的活動結束之後,再延伸文字或繪畫或戲劇搬演還有自然觀察的創作課程。直至十年前,我開始將這種以身體為閱讀工具,用身體來演繹文字,加深學生對文意的理解、記憶,與對文字的感受力、詮釋與轉化的能力以及想像力開拓的學習,最後回歸內在,閱讀自己的身體,與身體對話,觀照自我的生命的這一套課程方法,命名為:「身體閱讀」。

這整個教學過程,對我與學生來說,是一種有機的創作過程,也是結合兒童文學與戲劇教育為主的一種創作。

「身體閱讀」,是一種具有創造力、生命力與感受力的閱讀引導方式;對我個人而言,是二十年累積的經驗、知識、創造力與熱情的體現。雖然我也寫書也拍紀錄片也編導舞台劇,但讓我成就感最高挫折感也最低的存在是教學者的角色,特別是以創作性戲劇為主融合多元藝術的閱讀創作的教學最能讓我保有高度的熱情,因為每一堂課對我來說都是再一次的創作,而這創作是我藝術能力不足的腦袋能夠充分駕馭的,教學不僅滿足了我創作的樂趣,學生的回饋與喜愛成就了我生命的價值,這些都是我走了二十年依然能保有高度熱情繼續玩下去的動力。

身體閱讀的效益:動作記憶、感官開發、肢體開發、專注力、合作力、想像力、創造力、理解力、感受力、同理心的培養、解決問題的能力、自我觀照,以及透過角色扮演、創作性戲劇、教育劇場的習式讓參與者加深體驗感受、同理,並產生思辨與解決問題的能力。

身體閱讀特別在閱讀與創作上的運用:用身體理解、用身體詮釋、用身體轉化、用身體演繹、用身體寫詩。

身體閱讀可以是全民的閱讀方式:小學生的身體閱讀、大學生的身體閱讀、親子身體閱/ 共讀(身心靈的按摩、促進自我表達的療癒、親子親密時光)、故事志工的身體閱讀、樂齡身體閱讀。

身體閱讀的教學模組

我將我最常使用的兩種身體閱讀的操作方式,整理如下:

模組一、邊講邊做

從共讀文本開始→中斷共讀進行活動→回到文本→中斷共讀進行活動,依此模式循環。

教學目標與活動內容難易度,從小至大、個人至分組的練習與呈現。同樣以增進理解、記憶、感受力→聯結力的培養,肢體與想像力、創造力的開發、合作與溝通的練習→身心靈觀照的次序進行。暖身部分多以劇場遊戲、戲劇習式裡的定鏡、肢體開發、兒童瑜珈、呼吸、靜坐冥想、引導式觀想等等活動來進行;進入身體閱讀的主軸則以創作性戲劇、創造性舞蹈、多元藝術的融合等等;最後階段以團體綜合練習的呈現或圖文創作、與身體的對話、心靈電影等等與身心靈連結的活動收尾。

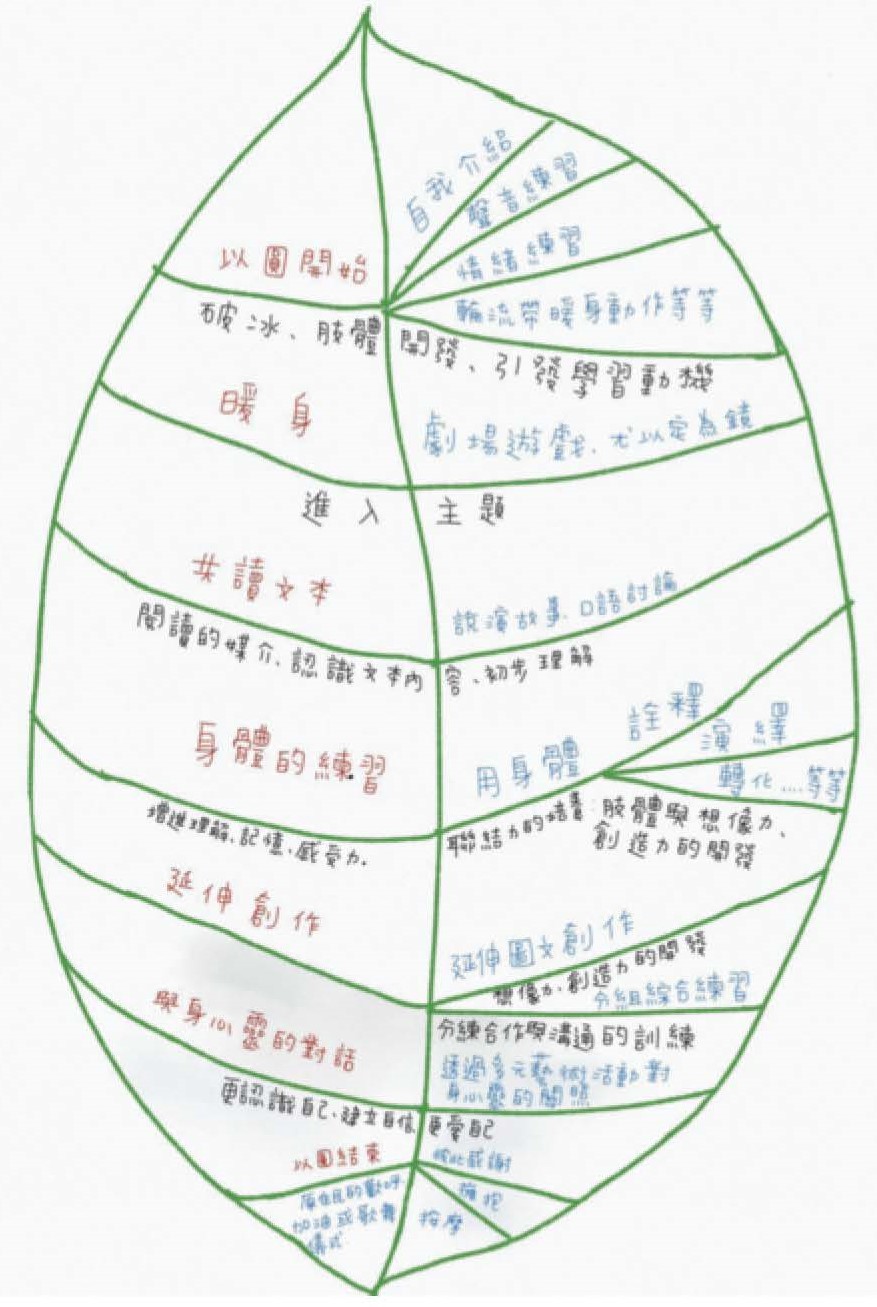

模組二:葉形發展

(一)紅色:活動次序。

(二)藍色:內容。

(三)黑色:教學目標

(四)時間分配:以圓開始的儀式5% → 暖身10% → 共讀文本15% → 身體的練習30% → 延伸創作20% → 身心靈的對話15% → 以圓的儀式結束5%

(五)葉形發展最重要的精神是在過程中的觸發,這個點與另一點的觸發可能就如葉脈般向四方擴展延伸,不論是活動的發展抑或是對課程的想像還是教學者與學習者彼此的交互影響與激盪。

身體閱讀教學的重點與建議:

(一)操作模式:基本上遵循著選擇與主題相關的暖身、活動從破冰、建立主題意識到進入主題、延伸思考、想像、創造的網絡學習,最終回歸身心靈的連結與自我關照的軸線進行。

(二)活動原則:從個人到分組合作再回歸個人或最後以分組綜合練習做結尾,次序從易到難、從小至大、從簡單到複雜的練習。

(三)課程進行時間:至少兩節課八十分鐘,可以完整的操作練習,若還需延伸文字或圖像的創作,較理想的時間是三小時,可以完整地進行一個主題教學。

(四)活動空間:最好是有舖軟墊或木質地板教室,可以拖鞋上課,若是在一般洗石子有課桌椅的教室,就將桌椅靠牆或搬至教室外,讓教室空出完整的空間,並打掃乾淨,讓學生拖鞋上課,以利進行身體的活動。

(五)彈性調整課整:因身體閱讀教學過程是有機的創造,在各個活動時間的掌控上、除了的建議之外,最主要還是要仰賴教學者的經驗、直覺和敏銳度,敏銳地覺察學員的屬性、教學現場當下的狀況而做彈性調整,有些活動在進行中產生凝滯不前的狀態,教學者可能就必須介入提供想法、刺激討論,或者提前結束該活動,以另一活動取代;有時候因學生還不能進入狀況、太浮躁抑或太生疏,生疏的可能就要再多花一點時間或活動來進行暖身,讓彼此活絡熟悉一點;過於浮躁的也許轉換成靜心的活動,包括呼吸、靜坐、冥想、瑜珈等等,讓學生的氣沉下來,接下來的課程就能比較順利進行。

(六)秩序管理:身體閱讀因有大量的身體活動,學生(特別是男同學)很容易趁亂去碰撞別人的身體形成秩序上的混亂,在進行活動前再三提醒活動規則,避免碰撞他人身體造成受傷是一方法;將造成混亂的同學帶離或交由協同老師、終止活動等等,都是可行的方法。

(七)衝突協調與解決:身體閱讀也需要大量的分組合作,因此在尚未完全社會化的小學生的分組合作上的衝突是比較常見的,將(戲劇)立體化呈現,透過他者(觀眾)的眼光和刺激(其它組別),看到別人成功的合作、完成表演得到掌聲,讓團體(表演者)的榮譽心提升,刺激彼此更加團結,進而激盪更多想法——這是我這些年來化解合作衝突最成功的方式。當然,多做一些劇場活動培養團體合作的能力與默契,建立互信互重的氣氛,也是重要且有幫助的,包含適當真誠的鼓勵、接受及反應孩子的情感與想法、表達教師自己的感覺、接受創意的限制及模仿的行為、接受自己的錯誤等等。

(八)等待:教學本是百年樹人,無法立竿見影立即看到成效的事業,更專書出版理論篇:身體閱讀的探索與實踐何況是身體閱讀這類需要藉由身體的開展互動為學習媒介的課程,對於小學高年級以上到大學這個階段的孩子,更需要時間讓彼此磨合,放下防衛心理並與人和環境熟悉,逐漸培養默契建立身體閱讀課的文化。我常常提醒自己,身體閱讀課不需要趕進度,沒有要在這堂課必得完成的任何作業,教學者可以等,等待人與環境從「外在關係」相參相融進入更深一層的的內在的交互的「情境」成熟,多觀察多感受,便能等到學生的轉化。

不斷變奏的教學實驗

對我來說,教學就是最大的創作,也是讓我亦神聖亦歡樂的達到最高創造力的深戲。在身體閱讀的教學實驗中,每一篇文字都變成一場遊戲,每一首詩也變成一場文字的舞蹈儀式,而每一次的身體閱讀都成為一場深邃的心靈交會。

教學是我最能信手拈來優游自在創作的藝術形式,我以文本為題材,教室為畫板,每一個舞蹈的、戲劇的、玩耍的、閱讀的身體,都成為我繽紛揮灑為世界增添色彩的傳達我們思想、情感,讚美、歌詠,在這世界的混沌中找到秩序的一種藝術,一種儀式。

為在混沌中找到秩序,觀看靈感的如何閃現與匯聚捏塑,我以「上山種樹」這篇散文發想的身體閱讀活動為例(文見附錄),因該篇文章收錄在國小六年級的課文,出自於我1999 年的作品《大自然嬉遊記》中,有時是以該書作為不同對象的身體閱讀課共讀的教材,有時是針對小學教師的教學研習,因而以此篇作為發展課程的文本,時間短則一小時,長則三小時,目前實驗過的對象有小學生、國中生、大學生、說故事志工、親子及教師,年齡層擴及六歲至75 歲。「上山種樹」描述的是我帶學生到半屏山種樹的過程,種樹之前,我跟學生分享了在阿爾卑斯山植樹35 年的「種樹的男人」的故事,文章再回到半屏山的場景,學生和家長一起將我事先準備好的樹苗種下,並在樹苗上掛牌子,牌子裡寫的是學生想對小樹苗說的話,之後,學生的父母還常常帶學生上山去為樹苗澆水——教學模組第一階段先做暖身,第二階段為共讀文章,第三階段針對文本做一些討論,並補充我在半屏山自然觀察的經驗及田野調查的故事,第四階段進入身體閱讀,操作過的活動列舉如下:

一、從文本拉出兩個故事場景,且將所有人分成兩組,一組是半屏山組,一組是阿爾卑斯山組,我以提問方式,將三幕場景定出大綱,討論內容與意象氛圍,最後分組以戲劇形式呈現。

二、以大張海報散型發想任何與樹有關的語詞、感覺意象或事物(例如:成長、茁壯、力量、果實、綠蔭、家具⋯⋯),再以這些語詞作為創作的文圖或戲劇的材料。以大張海報散型發想一棵樹的成長會遇到什麼樣的阻礙,包括人為、天災⋯⋯再以這些發想為素材創作三幕劇。

三、請大家分享與一棵樹有關的回憶,再以文圖及戲劇的方式呈現記憶。畫一張「生命樹」,解析生命樹對照到畫樹者當下的身心狀態。

四、用身體模擬一顆種子的成長,長成一棵樹。想像自己要成為什麼樣的一棵樹,可以從現實取材,亦可超脫現實,想像一種不存在的樹。用身體做出來,再輔以圖像、文字的創作。

五、上述身體閱讀活動通常會多項搭配操作,視對象、時間、場地及教學現場互動的情境而調整,而且還在發展中。從上述例子中看到我的身體閱讀課不僅是教學對象廣泛,年齡層跨度大,活動時間也非常彈性,可無限延伸,可濃縮快炒亦可慢火熬煮可長可短,更重要的是,每一次教學的靈感都是突然冒出一個點子、突然迸現、發出曙光、宛如來自夢境、頓時擊中了我⋯⋯這些語句所描寫的是下述共同經驗:某些觀念從知覺層次之下更深的地方破繭而出。教學的靈感之於我,即是潛意識衝破意識的存有和狂喜,而此種狂喜,從混沌中創造出秩序,「是從意指隨高度集中的意識而來的那種情緒,或者因著體驗自己實現了潛能,而孕生的那種特別的心境」,這也是我將靈感實踐的心境。這種奇妙的樂趣從混亂中出現秩序,從混沌中出現形式,喜悅感來自我們得以參與「存有」本身,不論這種參與是如何微不足道。

精神分析學派強調前意識和潛意識的釋放作用。他們認為人類都有與生俱來的本能需慾。本能需慾必須滿足,驅力才會消失,否則可能會有三種情況,第一是被抑制而進入潛意識狀態,一旦有機會被釋放,則可能以異於原型的狀態出現,例如轉化為文學或藝術的創作。第二是未能完全被抑制而與自我和超我相衝突,在此情況之下如獲得釋放也有創作的現象。第三是直接升華為創造的驅力。這可解釋我在教學上不斷創作的驅力。創造力之所以是我們生活意義的主要來源且令人著迷,米哈里•契克森米哈賴提出了兩項主要的理由:1、大多數有趣的、重要的、合乎人性的事物,皆是創造力的產物。 2 在我們身入其境時,會覺得比生命其他時刻更加充實。

在不斷變奏的教學實驗裡,我在高度的創造力中感受到更充實的生命片刻,更迷人的遊戲時光,總可以在這樣的創造中找到規則、找到專注、狂喜、甚至創作慾望遭到侷限的緊張、實踐失敗的挫折,儀式的節奏以及內心震撼的熱情⋯⋯這一切再再皆是我繼續載浮載沉這一條不斷改變河道的滾滾江河裡的意願。

身體閱讀課不僅是教學對象在年齡、族群、性別、階級的可能性很大(我教過的最小3 歲,最長97 歲),活動時間也非常彈性,可無限延伸或視情況濃縮,一個文本也不限定要在一次課程中讀完,可分好幾次,也可只讀其中片段,活動的難易度亦可視情況調整,但人數上及上課的空間就有限制,在空間上最好是能有完整鋪軟墊或木質地板空間,能脫鞋子上課,能做地板動作不會受傷,並且若要每個人都參與到,以及考慮空間能夠容納讓參與的人有足夠的空間伸展活動,人數也需要限制,同時,身體的活動也需要彼此互動,人數太少,少於七人,也不容易營造氛圍與互動。七、八年前我應邀到台北的小學進行「作家有約」活動的身體閱讀,台下兩百人,動態部分,只能在原地動上半身,或請少數同學上台做身體閱讀,同時加長靜態活動的時間,台下還有十多位志工協助,才能順利完成。現在越來越有經驗,做了幾次也是「作家有約」活動的身體閱讀,不用志工協助也能順利進行,但仍只能讓少數人上台體驗身體閱讀,無法所有人都參與。人數、空間是身體閱讀課要於教學現場大力推廣時很重要的限制條 55件,另外,在時間的拿捏掌握上也始終是最大的挑戰與限制,即使有20年經驗還是常常感到時間不夠用。不過,這種種限制中,最大的限制還是在教學者身上及趕進度的壓力下,對於習慣動口不習慣動身體的教學者而言,「身體閱讀」的教學者必須讓學習氣氛輕鬆活絡,讓學生願意打開被課桌椅馴化的身體自在展現,需要教學者放下身段放開肢體開放心靈,讓自己的身體能夠演示,也需要等待,等待學生進入狀況、熟悉此種不同於平常一昧聽講的上課模式與氛圍,但在趕進度的壓力下和教學者不習慣肢體展現的模式,身體閱讀要於教學現場大力推廣還是需要有更多教學者願意突破原有的教學框架。

黃武雄說:「如果說學校教育還有第三件事該做,那第三件事便是留白;留更多的時間與空間,讓學生去創造、去互動、去冥想、去幻想、去嘗試錯誤、去表達自己、去做各種創作⋯⋯讓他們自由的運用時間與空間。這也是身體閱讀的實踐理念,教育應該讓心靈有留白的空間遊戲創造。

而羅洛梅說:鍛鍊身體,不是為了健美的肌肉,而是為了培養敏銳的感受力。我們要發展的是——伴著身體一起傾聽的能力。這段話為我道出了身體閱讀的本質與核心價值。身體要實踐的閱讀也就是尼采所謂的「學習與身體一起思考」,如此可以提高身體的價值,使身體成為同理與關心他人的媒介;使身體成為表現自我的美麗內涵的途徑;使身體成為各種樂趣的感受體;使身體成為創造的豐富的源頭。

「身體閱讀」,是一種非主流的閱讀引導方式,具有創造力與生命力;對我個人而言,是二十年累積的經驗、知識、創造力與熱情的實踐。透過本論文的探索,看見了身體閱讀的可能性與其限制,但也明白透過身體感知的練習,擴充孤獨閱讀的私密感受,甚或是強迫現代經常處於無感狀態的青少兒,在身體的動作激發中,啟動聯覺,建構認知、開發想像,不僅用身體閱讀文字,同時用身體用心靈閱讀生命的第一母語——大自然,希望我實踐20 年的有感的「身體閱讀」能提供閱讀推廣者一條饒富趣味與

創意的閱讀途徑。

本文收錄於《這堂什麼課─跨領域美感課程的想像與實踐》,臺北:國立臺灣師範大學,2018