STEAM教學融入跨領域美感—翻滾木公仔

國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 張玉山教授

國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 薛雅云研究生

一、前言:STEAM教育的理念

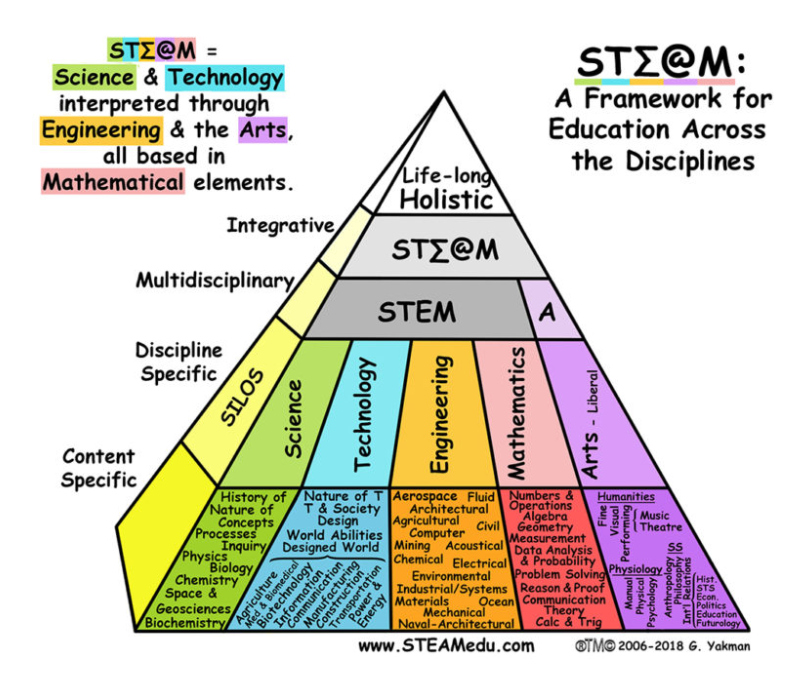

早在2001年的美國科學基金會(National Science Foundation, NSF)提出SMET的概念,強調科學科技與科技教育的重要性,這也隱含著像1957年的美蘇太空爭霸戰的意味(Lathan, 2021)。後來因為科學科技人才的短缺,所以美國大力推動STEM教育,尤其歐巴馬政府最具代表性(The White House, 2016)。其間有學者提出ARTs(藝術與工藝、語文、體育、社會)的融入,成為第一版本的STEAM金字塔(Pedagogy Pyramid),不斷改良更新,成為目前的版本,也廣泛被引用。

在過去分科教育及升學考試等因素下,教材知識片段不完整,學生學習動機欠佳,因此對於跨科跨域的學習整合,以及強調情境脈絡結合的素養導向,遂不斷被強調。例如創客Maker動手實作的運動,也被各國引進到學校的課程中。而實作本位教學(Performance-Based Instruction)強調動手實作實驗(Hands-on)與探究(inquiry),也在臺灣頗受重視(國家教育研究院,2000)。

根據歐盟STEAM教師學院、澳洲Brocklesby Public School、美國康乃狄克大學、紐西蘭教育部數位學習社群(Te Kete Ipurangi, TKI)(2021)、加拿大Calgary大學(University of Calgary, 2021)等共同的定義,STEAM就是引導學生利用S.T.E.A.M.來進行探究、統整,及批判思考的教育方法(Te Kete Ipurangi, 2021; University of Calgary, 2021)。配合新課綱核心素養與素養導向的觀念,STEAM就是引導學生利用STEAM來進行的教育方法體驗探究、設計思考,及創意創新。STEAM的產出就是學習力、跨域力、實踐力、及創造力(張玉山,2019;2020)。

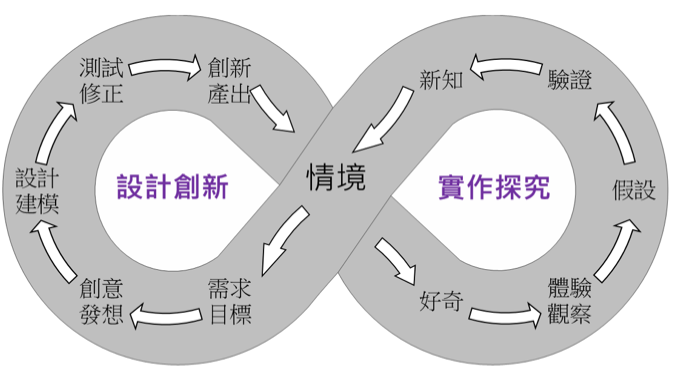

STEAM教育的核心價值在於實作探究以及設計創新,強調與現實世界的聯繫,從生活出發,並且應用於生活(張玉山,2019;2020)。在生活情境中,教師引導學生透過設計思考來發現問題,利用科技來解決問題,也體會到各領域學科知識的意義與價值。同樣地,在生活情境中,教師引導學生透過體驗實作,探究外界的知識與科學原理,這些知識與原理也可以轉化為新的科技創新發明的基礎。因此,STEAM教育強調教學主題與生活情境的結合,透過思考、探究、實作與創新,將知識、能力與態度整合運用在情境化的學習過程中,讓實作探究以及設計創新相生相長,有如太極圖的涵義(The concept of the taiji(”Supreme Ultimate”)appears in both Taoist and Confucian philosophy, and represents the fusion or mother of yin and yang into a single ultimate, based on the dynamic relationship between Yin and Yang)(Wikipedia, 2021;張玉山,2021),如圖2。

理想的STEAM教學必須整合實作探究以及設計創新。科學探究模式包含POE模式(預測、觀察、解釋)、POEC模式(預測、觀察、解釋、比較)、4E(參與、探索、解釋、評量)、5E(參與、探索、解釋、精緻、評量)、6E(參與、探索、解釋、實作、深化、評量)(Burke, 2014;Barry, 2014),乃至於6E+(參與Engage、探索Explore、解釋Explain、工程Engineer、深化創新Enrich & Innovate、評量統整Evaluate & Integrate)(張玉山、翁子涵,2021;Cingil Barış, 2021; Sutiani, Situmorang, & Silalahi, 2021)。設計思考是任務導向的問題解決方法,包含史丹佛大學設計學院所提出的五步驟設計思考(同理心Empathise、定義問題Define the problem、發想Ideate、建模Prototype、測試Test),或是4D設計模式(發現discover、定義define、發展develop、傳播deliver)(Silva & Blessing, 2021)。結合科學探究程序及設計思考程序,得到一個設計探究迴圈。STEAM教育就是以生活情境為核心出發,讓學生能整合知識與技能以處理真實世界的問題,包括創意發想、測試修正、體驗觀察與假設驗證等,且這些步驟方法又如處於無限迴圈,不斷加入創新與批判思考的元素,不僅增加學生知識應用的廣泛性、準確性和多元性,也提供了與現實相符的思考邏輯架構,強調學以致用、學用合一,如圖3。

二、教學設計

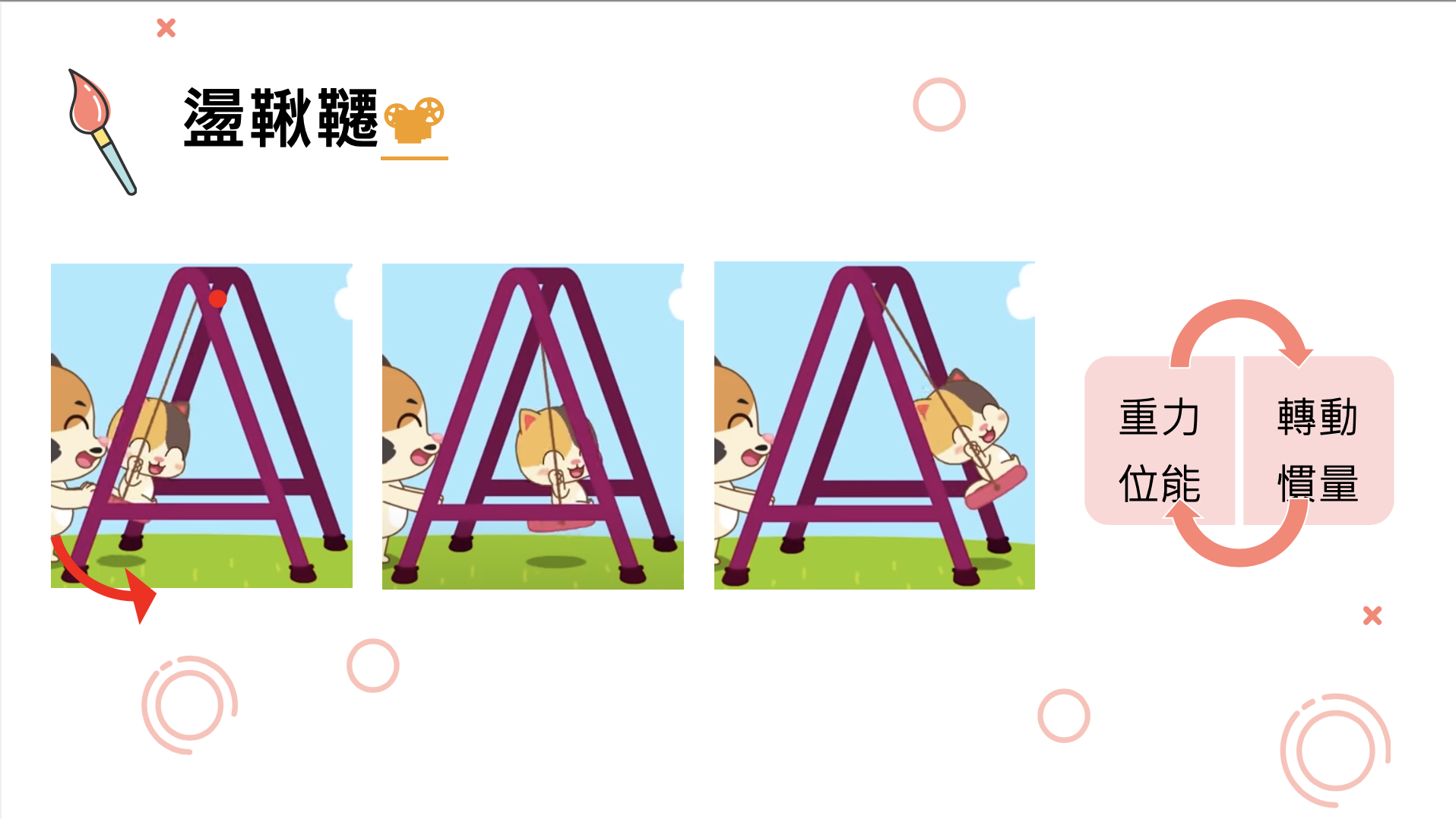

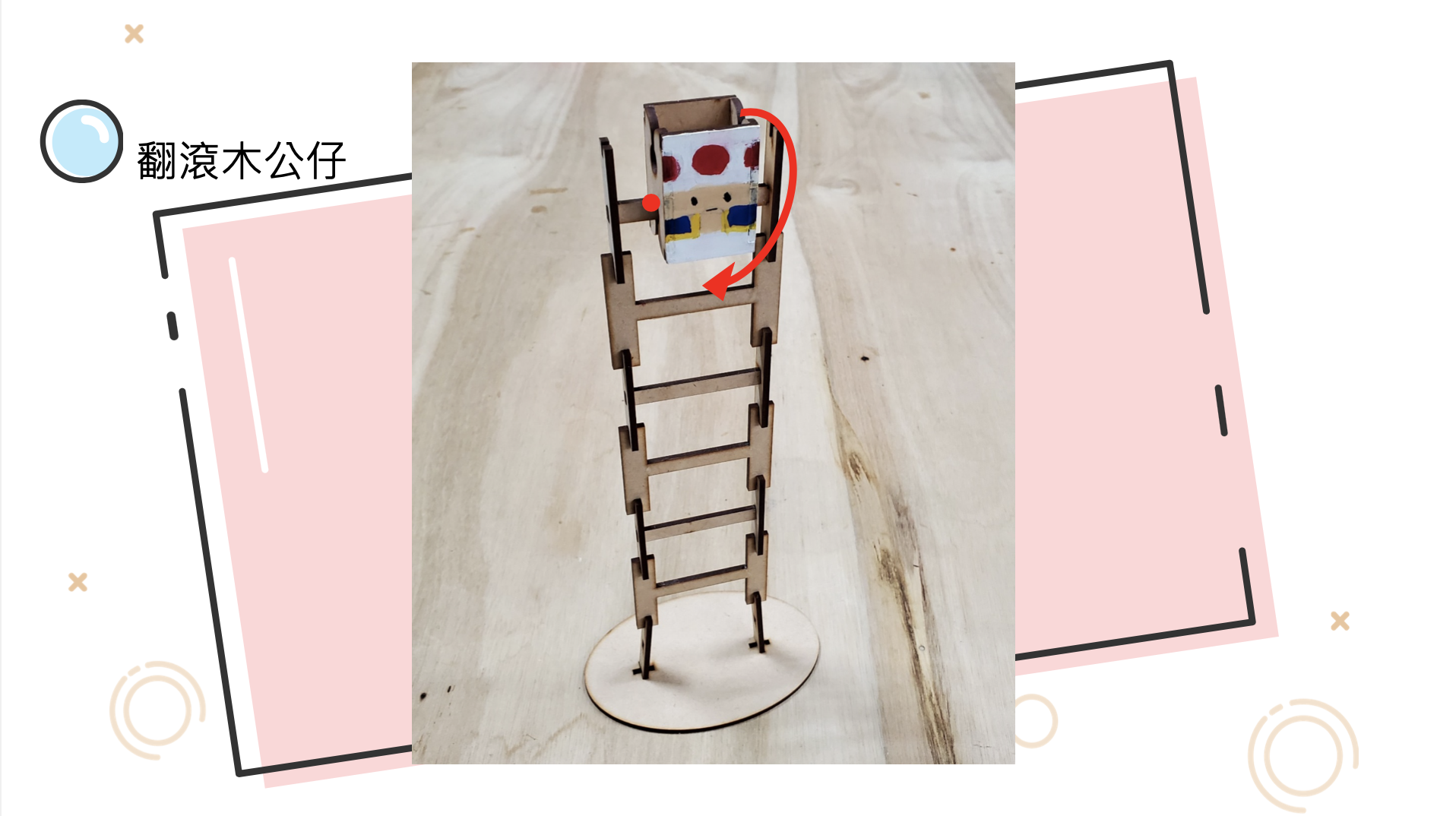

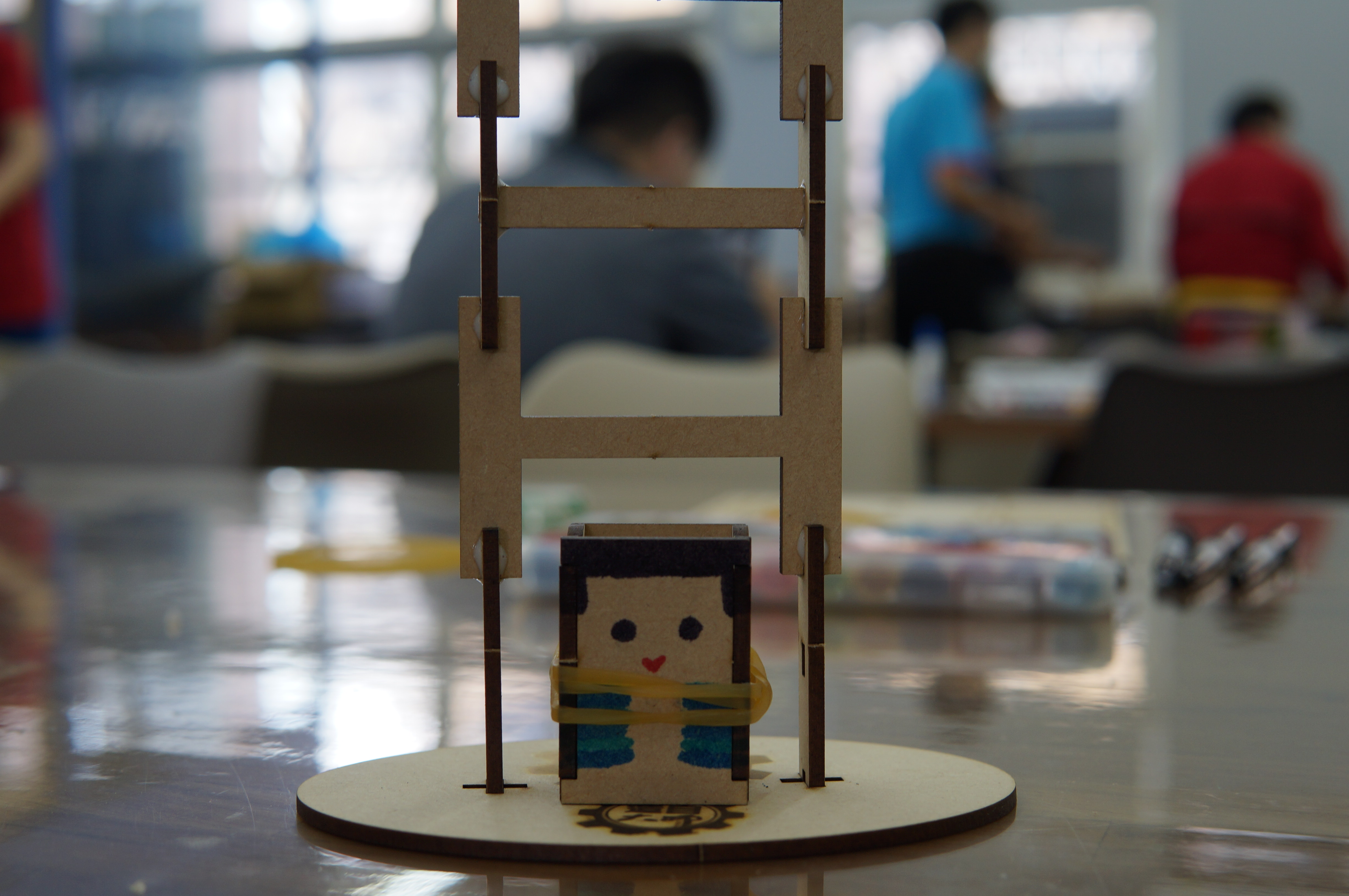

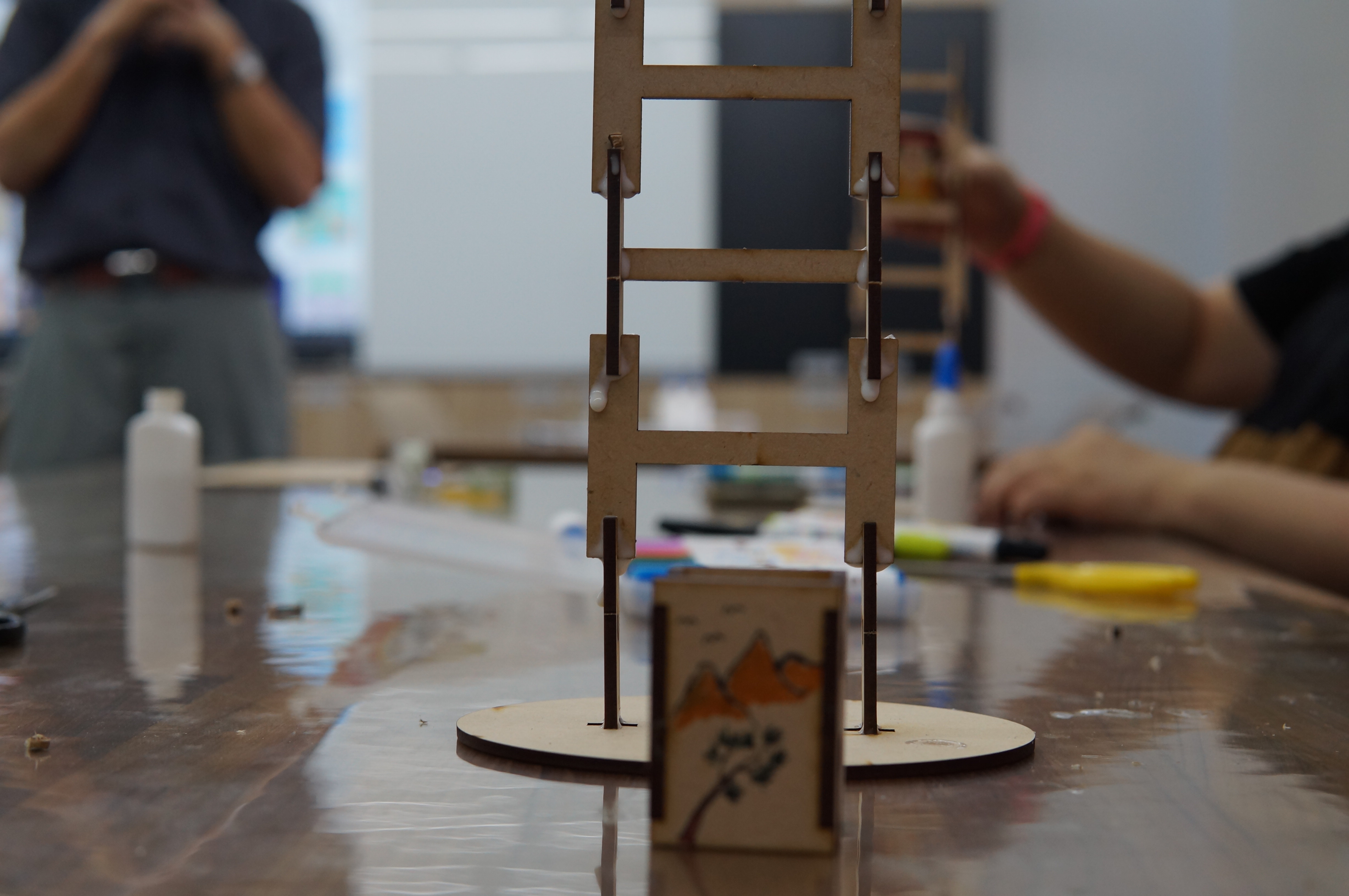

本次教師研習主題為「翻滾木公仔」,主要強調學科間的知識整合,運用STEAM教育將科學、科技、藝術人文等領域進行橫向連結。翻滾木公仔結合槓桿以及重力兩大科學原理,透過重心以及支點的改變,產生轉動慣量,使木公仔呈現不平衡狀態,從梯子上一階一階往下翻滾,藉由動手實作體驗,培養手腦並用習慣,而跨領域美感的融入,更活化諧和了與其他學科間的融整性,增進跨域學習的表現。

本次活動對象為臺北市某國小教師研習,課程開始前先展示教具,透過視覺上的刺激引導教師揣摩是何種原因造成木公仔產生翻滾運動,而實作部分融入跨領域美感教學,結合原住民族教育議題,透過介紹原住民族的特色文化與服飾,與小學社會領域課程做結合。

(一)十二年國教課綱─科技領域重點

十二年國民基本教育科技領域之課程旨在培養學生「做、用、想」的能力,以具備21世紀所需的科技素養,為了在面對現在生活及未來挑戰時,能將所學的認知、情意與技能運用在生活情境,並藉由整合理論與實務來解決問題和滿足需求。

科技領域的學習重點主要由「學習表現」與「學習內容」所組成,其中學習表現包含運算思維及設計思考兩個架構,指學生在核心素養的具體表現,包括知識、技能、能力與情意;學習內容是以實作活動為主軸,引導學生運用設計、製作、分析及整合,妥善運用工具、設備或材料,解決日常生活中的科技問題,進而培養正確的科技態度。順應科技與資訊社會的迅速發展,生活型態的轉變所衍生出的需求、問題等挑戰,除了學習基本知識,更應該強化學生動手實作及科際整合的能力,嘗試利用各學科中的相關知識來解決問題。

(二)本活動應用之STEAM教育

STAEM跨域整合教學,是一個科際整合的教學方法,以彌補傳統教學強調理論而缺乏實務連結的問題。教育部在十二年國教課程綱要總綱的「核心素養」中表示:「素養指人在適應現在生活和面對未來挑戰時,所應具備的知識、技能與態度。」在強調跨域整合以及情境應用的素養導向呼聲下,更凸顯了STEAM中A(Arts)的重要性。其中「A」不僅是指狹隘的藝術,而是廣義的,將藝術領域與社會人文學科整合進來,期待學習、設計與創作能有溫度和關懷,強化跨域整合的效果以及與真實生活的連結性。

(三)本活動應用融入之跨領域美感教學

根據十二年國民基本教育課程綱要藝術領域,藝術領域核心素養強調藝術學習不僅限於知識與技能,亦須關注藝術學習與生活、文化的結合,透過「表現」、「鑑賞」與「實踐」的學習構面,累積美感經驗,培養以學生為中心的感知覺察、審美思考與創意表現能力,充實藝術涵養與美感素養(教育部,2018)。透過以藝術領域為核心的跨領域美感教學,使美感經驗透過跨領域的學習與實踐,提升學生對於美感的認知與應用能力(喻薈融、趙惠玲、林小玉、李其昌,2015)。

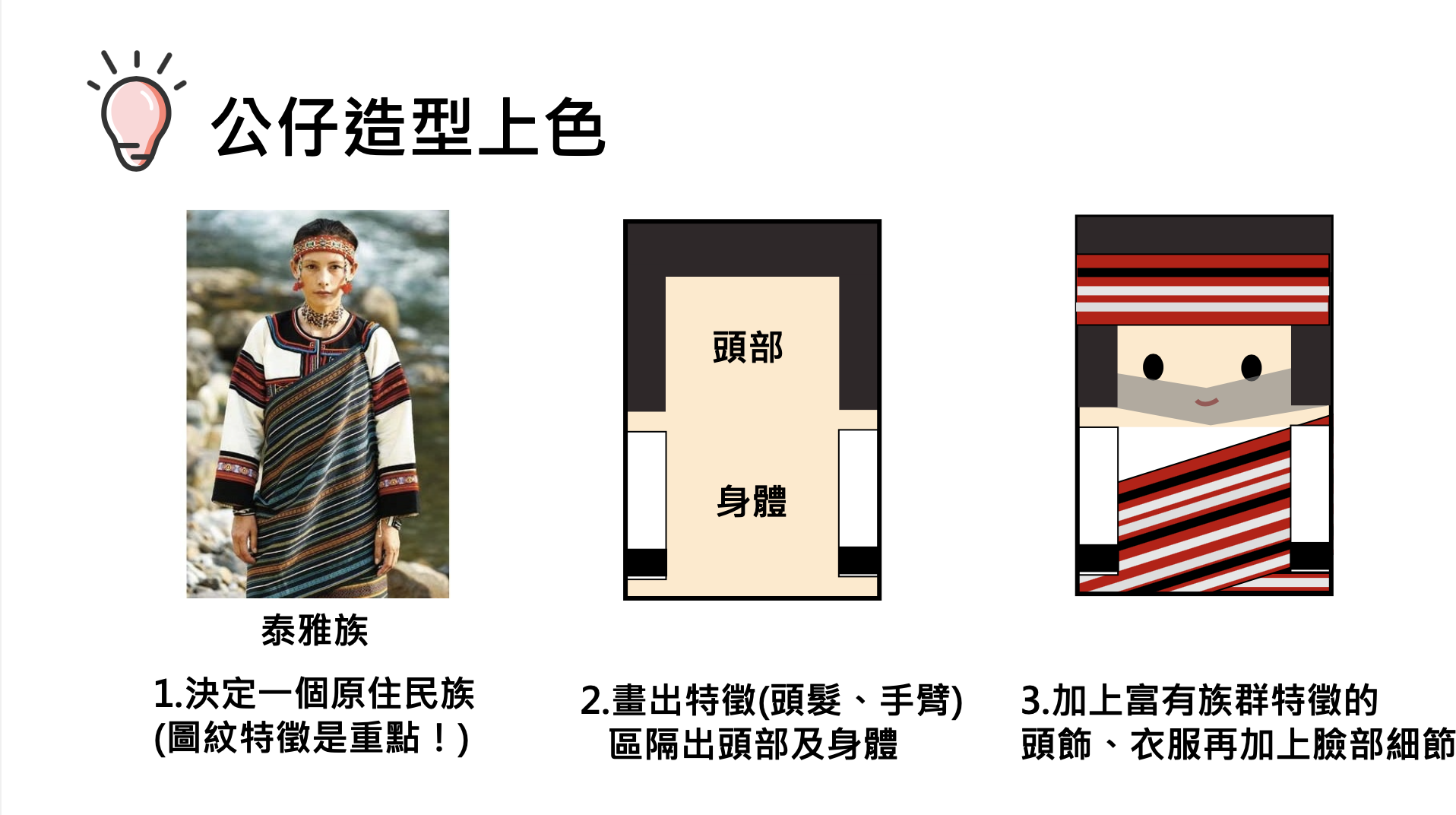

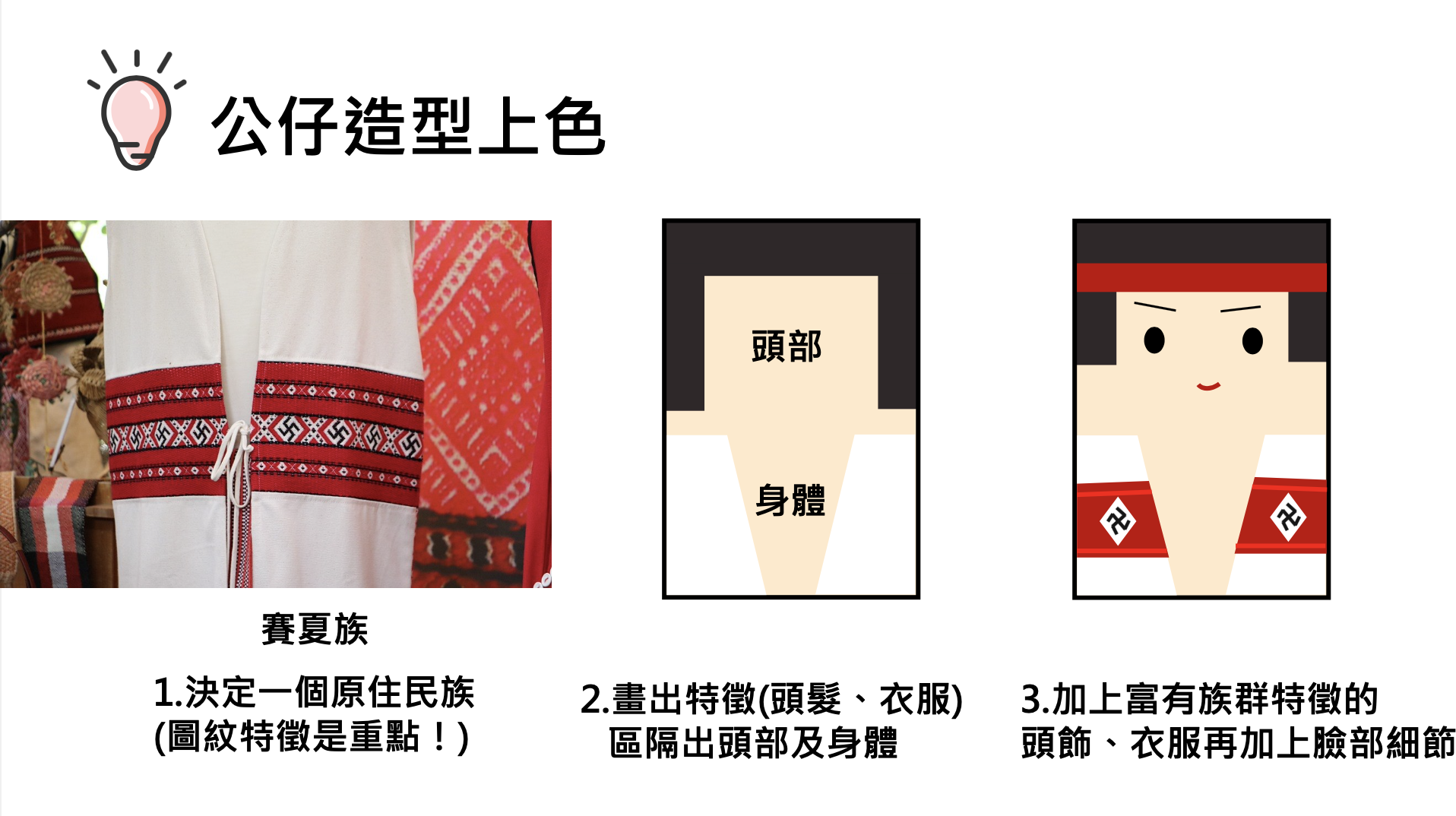

美感體驗除了在藝術作品上呈現,也存在於日常生活中,美感教育並非技能或知識上的學習,而是啟發我們對於人文社會與多元文化的敏感度,包括發現、探索、尊重、悅納等歷程。因此,為了轉化美感經驗於生活中,本活動之跨領域美感教學結合臺灣在地原住民族文化,介紹原住民族豐富的文化脈絡與蘊含獨特美學的服飾設計,亦期望藉由議題的融入,除了有助於美感素養,也增進了跨域學習的豐富性與地區關懷。

| 學習構面 | 活動過程 |

| 表現 | 介紹臺灣原住民族文化特色,並以原住民族傳統服飾為主軸,傳達各族群服飾設計、色彩搭配及裝飾配件的差異。 |

| 鑑賞 | 理解各族群在造型、色彩表現及圖騰意象。 |

| 實踐 | 運用不同色彩搭配及色塊的組合規劃設計,形成視覺美感。 |

(四)翻滾木公仔教學活動

1. 教學對象:本次教學活動對象為某臺北市公立國小各領域教師,共12位教師。

2. 教學時間:本次活動為校內教師研習活動,研習活動為1小時

3. 教學活動

| 教學活動內容及實施方式 | 時間 |

|

引起動機: 介紹本次教學活動「翻滾木公仔」,透過教具展示,引導教師思考是何種原因造成木公仔產生翻滾運動。 |

5 |

|

發展活動 1. 科學原理介紹(重力、重心與支點)並連結生活經驗與實例(重力位能與轉動慣量),以及向教師補充說明其他原理相似的教具。 2. 介紹臺灣原住民族數量、原住民族日、各族群男女服飾差異、色彩及裝飾配件,以及獨特的傳統文化(例如紋面)。 3. 介紹公仔上色技巧,以原住民族服飾種類、編織圖紋以及服飾色彩為基礎,調整色彩分配比例,將其簡化以色塊方式呈現,最後透過排列組合展現視覺美感。 |

|

|

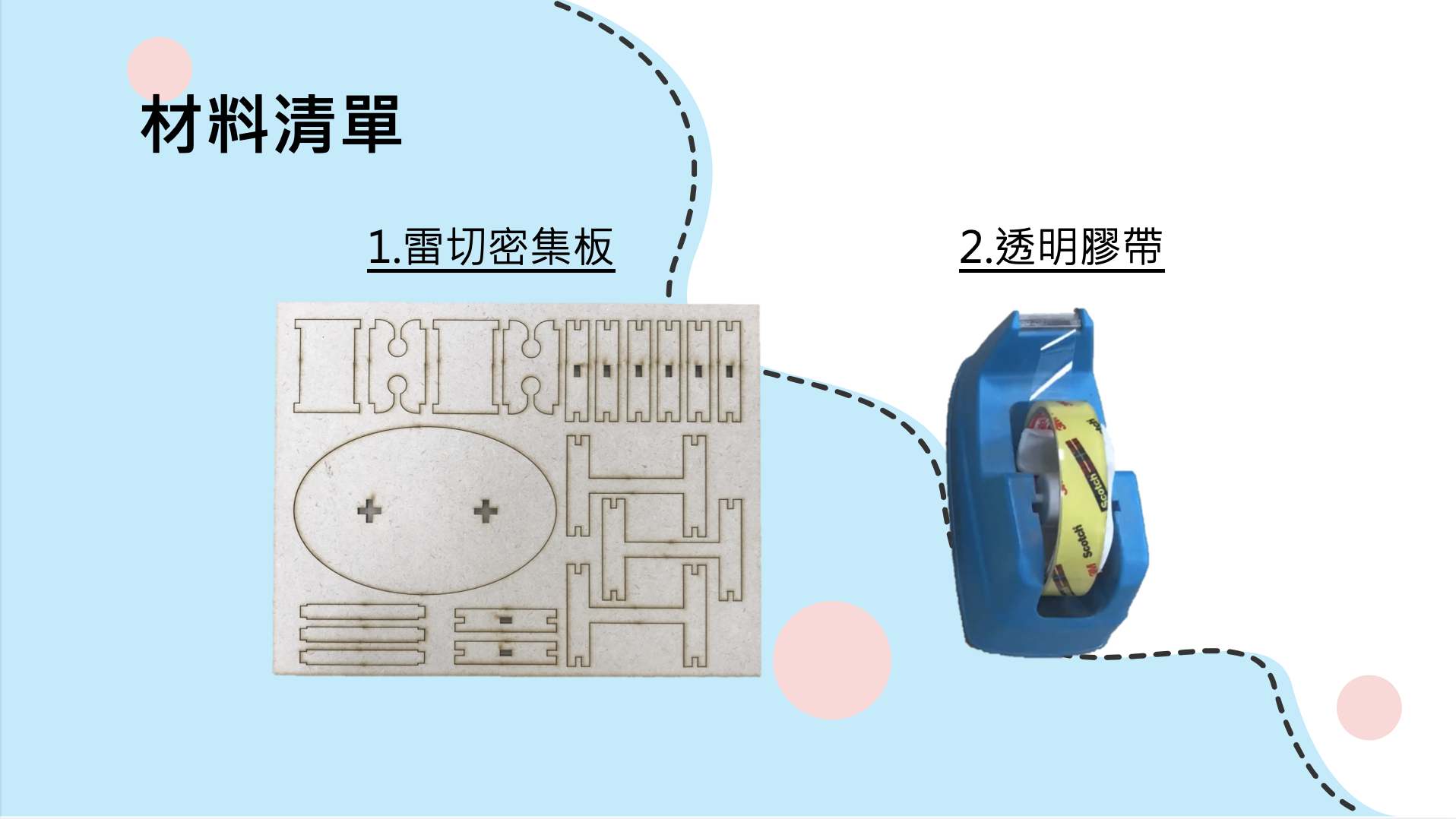

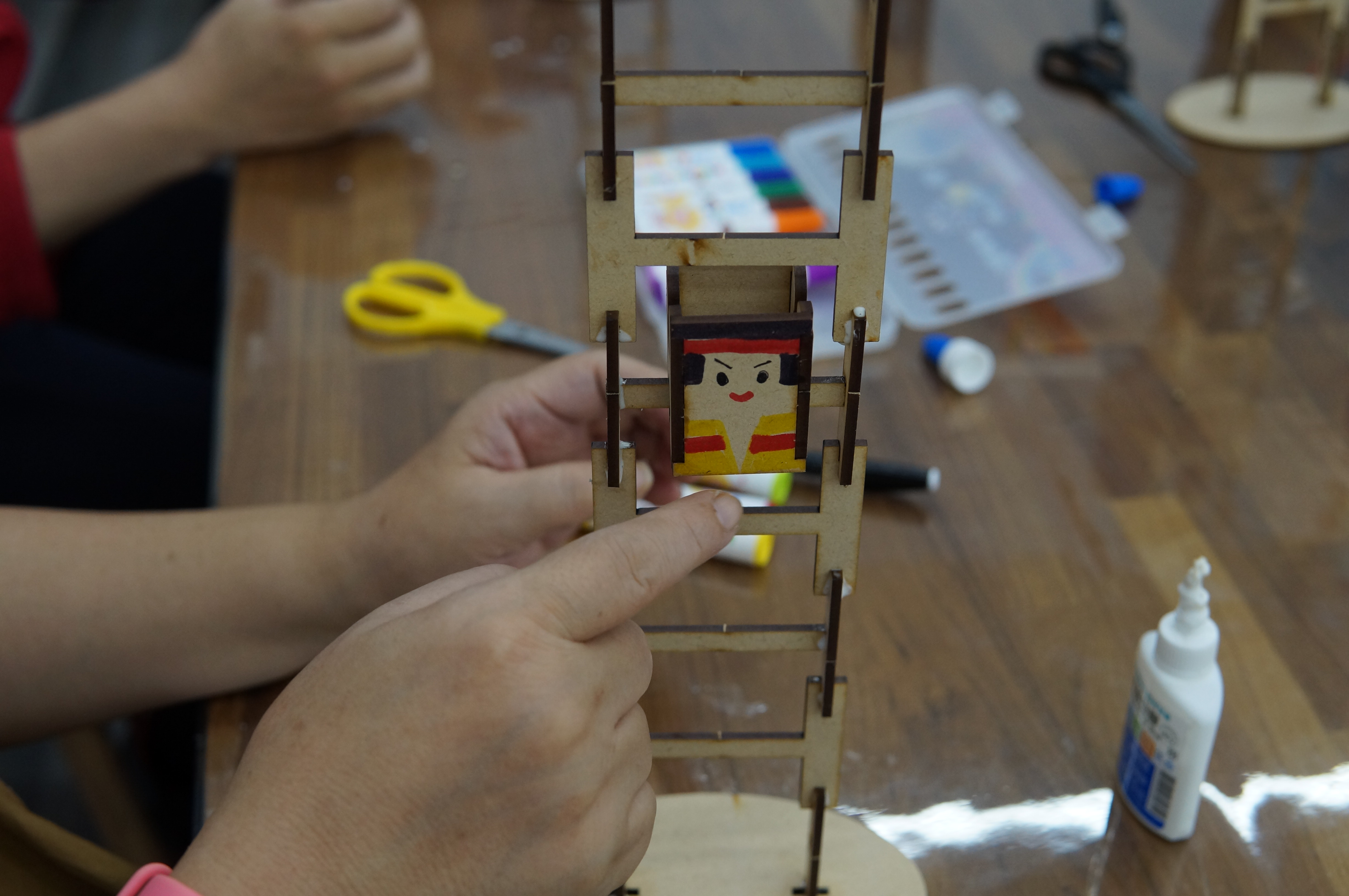

實作活動 1. 發放材料並說明工具操作注意事項。 2. 說明製作流程 (1)組裝公仔 (2)測試修正 (3)美感設計 |

|

|

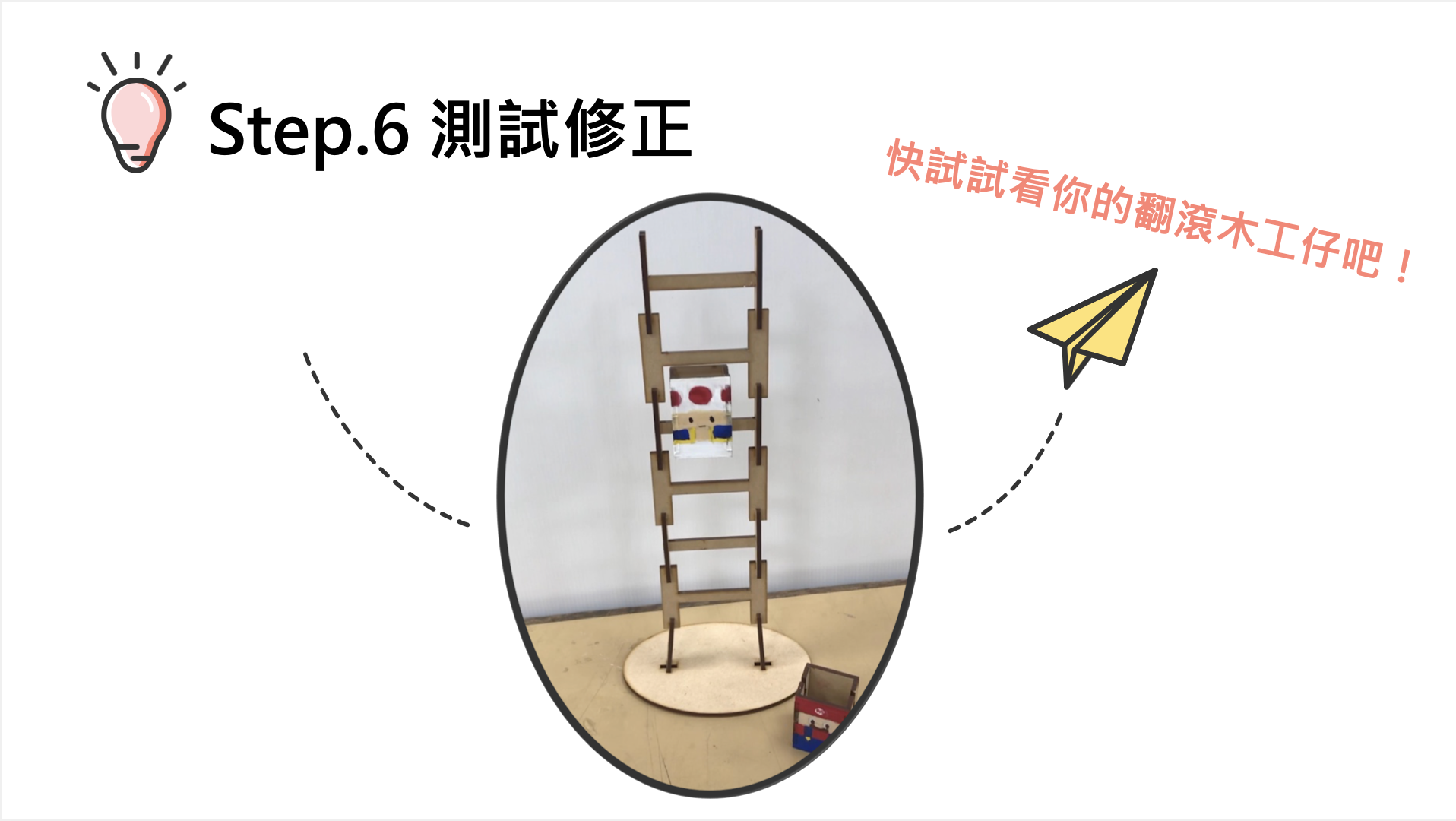

總結活動 本次活動是根據體驗探究以及設計創新的步驟,引導教師在教案設計上的步驟安排,以及分享四個關鍵問題,可以讓學生探究思考,應用於作品上,進一步創新或改良。 1. 基本原理:公仔為什麼會往下掉? 2. 關鍵因素: (1)若公仔太大,會發生什麼事? (2)若公仔太大,會發生什麼事? 3. 改良與精進:針對公仔側面的形狀或大小,何種設計比較好? |

三、教學省思與建議

本文根據STEAM教育融入跨領域美感,結合藝術人文、科學、社會等領域設計翻轉設計木公仔實作教學研習活動,經實地教學的主要成果及發現如下:

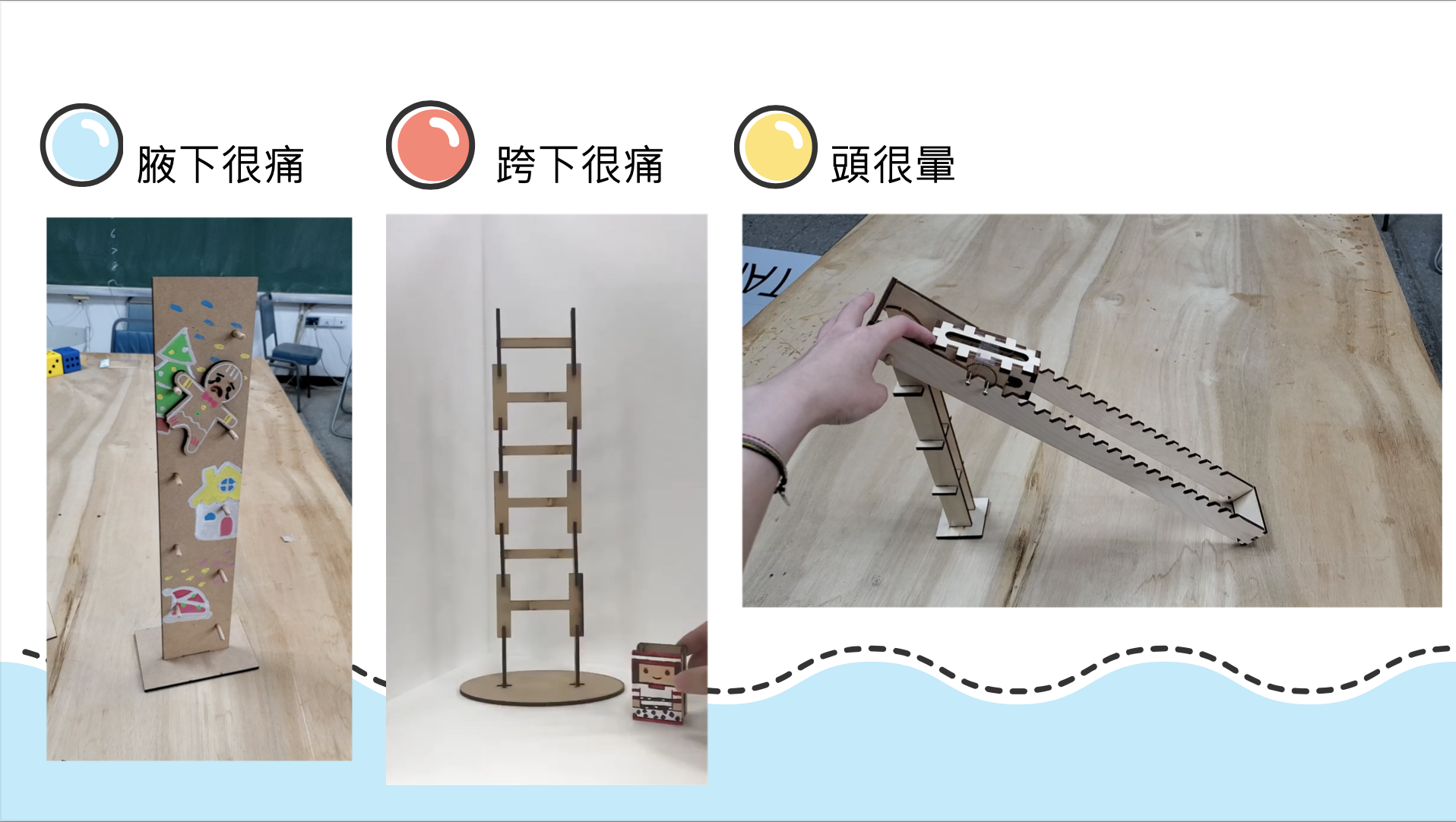

(一)教師對於體驗實作具高度興趣,參與意願高並認真投入,而翻滾木公仔的組裝步驟,對於教師而言程度較為輕易,教師們均能在短時間內迅速完成。

(二)教師對於翻滾木公仔無法順利翻滾的問題,會試圖透過觀察、分析與判斷,衡量各種可能因素,如果仍然無法成功,則會藉由詢問其他教師、講師,瞭解問題所在,並從問題解決中獲取新的經驗。

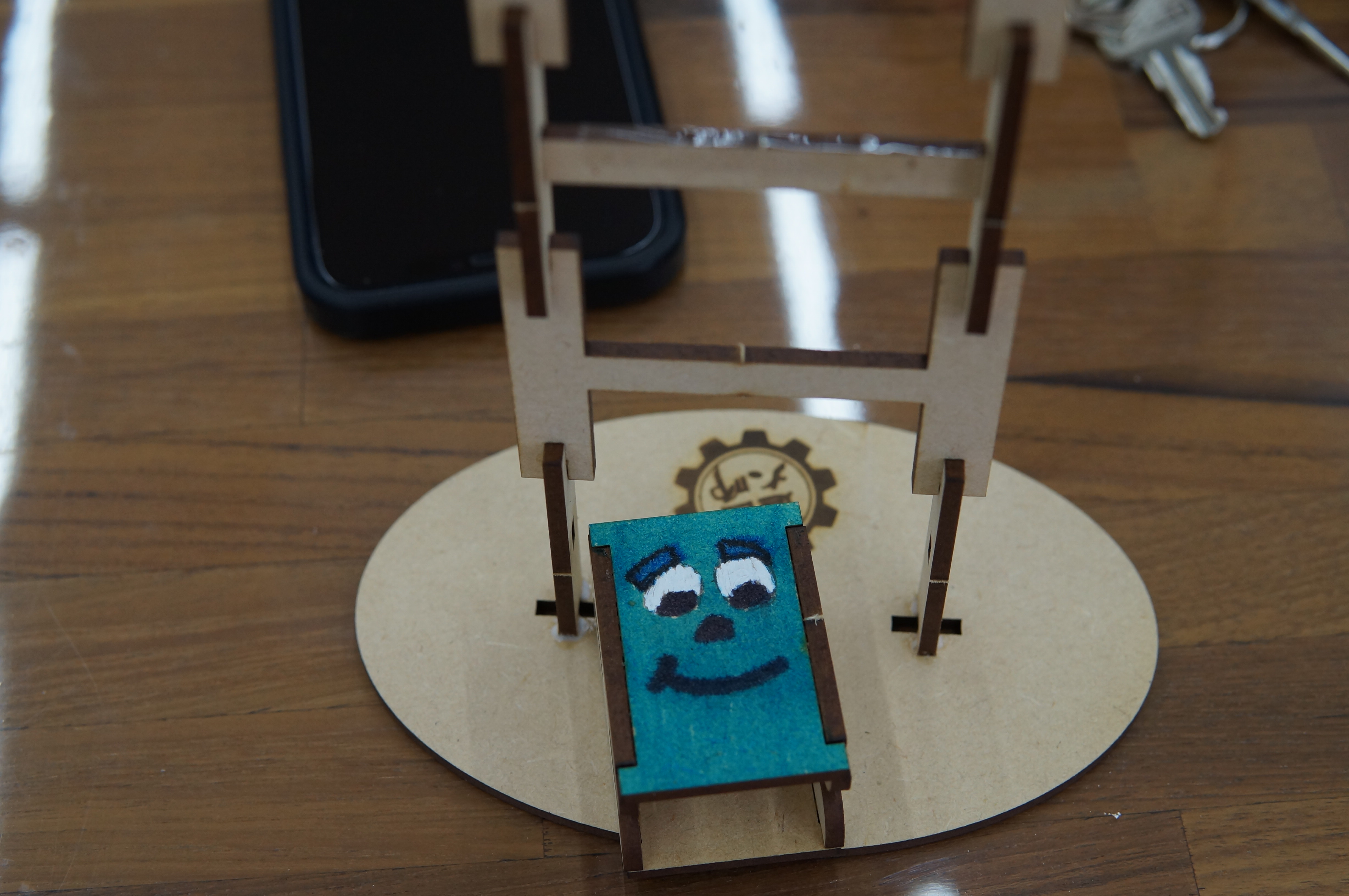

(三)教師對於創意設計上均有良好的表現,除了本次以原住民族服飾為美感設計主軸外,也有教師將主題延伸至其他主題樣式設計,例如體育、美術,達到跨域整合的效果。

(四)成品展示

STEAM教育的核心價值在於實作探究以及設計創新,強調與現實世界的聯繫,從生活出發,並且應用於生活(張玉山,2019;2020)。本文根據STEAM教育融入跨領域美感,設計翻轉木公仔實作活動,教師們都能順利完成,且全程積極投入。由於本課程所設計的教學對象為小學生,對國小教師來說,技術層面相當容易,在活動過程中必須隨時提醒教師,應該思考教學設計的問題,以便他們可以即刻將本活動帶到課堂中。對於本研習結果來說,如果能增加教學設計的研討,對於推動跨領域美感教育的教師研習,或有更大的幫助。這也是日後在辦理跨與美感教師研習時,可以加強的地方。