聯集還是交集:關於跨領域美感教育的一個思考

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 陳俊文助理教授

近年觀察到很好的跨領域美感教育實踐場域和方案,不禁會想為什麼看似簡易的教學手法,卻有很好的學習成效。思考之後發現,成功的案例通常都能找到合作領域之間的共通觀念,並能用一種觀念簡單明瞭、易以操作體驗的教學活動來進行。例如板橋中山國小劉美玲老師及陳學添校長的跨域課程,要融合浮洲社區地方歷史文化、視覺藝術、自然科技等領域,便找到了微觀視覺形態的核心要素,巧妙地運用平板電腦行動顯微鏡這一項工具,設計整合性的教學活動。老師從現今火紅動畫的服裝引導,觀看織品在顯微鏡下的顏色、形狀、質地、感受、諧音的美感元素,並讓小朋友觀察日常的紙鈔和從家裡帶來具有意義的老東西,發現平時視而不見的細節和美感,同時分享述說長輩的老故事,留下非常深刻的體驗。最後再進而觀察來自板橋當地林家花園的歷史文物,發現地方歷史文化的美妙,和自己生活中的經驗可以如此連結。這樣的課程便掌握了共通核心觀念,發展出多層次的跨領域學習,學生從簡單明瞭的教學活動中,可以充份用心體驗感受,達到多元的學習成效。

跨領域的意涵

這就讓我想到,進行跨領域的教學設計時,由於各領域科目都有教學進度,我們就會想要結合提供各領域的教材內容,既有多種的內容,也很容易做出很豐富很多元的教材,但也可能只是把各領域並列在一起,學生不一定能掌握跨領域的精神和其必要性。問題是通常我們找到跨領域結合的點,可能對某些領域而言,只是比較表面的相關,而非核心的觀念或能力,於是可能會有主題偏重某些領域的問題。

特別就跨領域美感教育的情境,藝術對跨領域教學非常有用,就一般進行藝術相關跨領域教學的方式,可能是以藝術活化其他學科領域的教學,或是運用學科領域知識作為藝術領域教學創作的題材內容,這些方式不免就會有領域主從之別。例如主題是發展一種科技應用,只運用視覺藝術的手法設計成品的造形或外觀;或者為了藝術的呈現,使用某些易於運用的媒體科技表面形式,但說不出為何而用。這些情形都缺少了跨領域團隊的早期合作發展和密切交流溝通,無法深入探究學科和藝術的內涵,進而也缺乏獨創的整合應用。

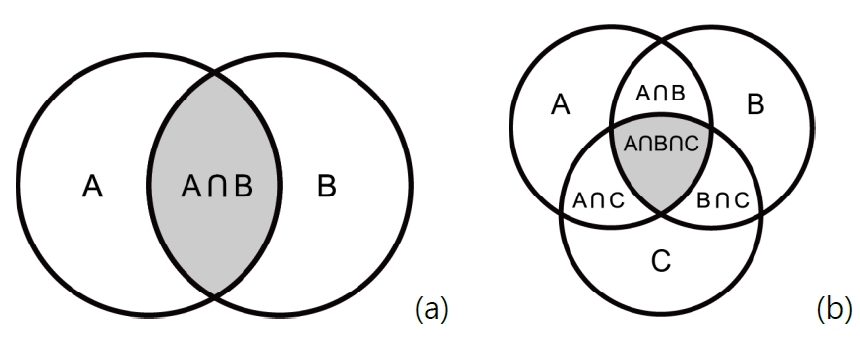

所以要突破以上種種的問題,可以想想看我們的教學主題究竟是不是找到了跨領域的核心觀念,也就是找到了跨領域的交集,也要看一下會不會一時覺得很多內容都有關,不知不覺帶入了太多和核心觀念其實沒有太直接關係的題材,就變成了跨領域的聯集,很容易因為缺少明確結構讓學生迷失方向。

交集和聯集是數學集合論中很基本的概念,集合A和集合B的交集是同時出現在集合A和B之中的元素集合,集合A和集合B的聯集是至少有在集合A或B其中一個出現的元素集合。如果有三個或以上的集合,其交集也是同時出現在所有集合之中的元素集合,聯集是至少有在其中一個集合出現的元素集合,但可注意到有部份個別集合之間的交集,並未含在整體的交集之中。

我們在學習數學的情境時,應該會覺得集合的概念很容易理解,解題也沒有問題。但是當我們在生活或工作中,談到跨兩個或多個主題的時候,其實我們有可能並不太注意是在談聯集還是交集。例如「科技藝術」,很早成為一種藝術形態的時候,國外即稱之為「藝術與科技」(art and technology)(Poltronieri, Candy, & Edmonds, 2018),通常當兩個中文字詞複合在一起的時候,我們會認為前者應該是作為形容詞來修飾後者,因此科技藝術可能是指一種藝術,是一種運用科技媒體工具創作的藝術,符合一般指稱藝術的特性。但是為什麼原文不是用technological art呢?我認為這樣的用詞可以直指概念的核心,更可以允許探索未知的領域和交互的可能性。在兩者交集的地方,我們思考藝術與科技共通的觀念、形式和議題,找到所要表達的概念核心後,便有對應的藝術形式和科技應用,形成統整的創作。為了探索更廣的可能性,我們會在兩者聯集的地方,也就是看似沒有直接關聯性的地方,尋找某種有意思的概念,再思考兩者的關係和連結,但還是在找未知的交集,應該不是想要涵蓋有關藝術與科技的所有一切。

STEAM(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)教育的多元領域結合,也可以用來說明跨領域的概念。從原本STEM強調分工的領域合作(interdisciplinary),到STEM+A藝術和多種科技領域個別的合作(multidisciplinary),再到STEAM融合科技與藝術精神內涵的跨領域整合(transdisciplinary),不只是取用藝術的形式,而是強調藝術創意、創新的本質。STEAM教育的跨領域整合,自然也不是將各科教科書裝訂在一起(聯集),而應該是找到互通的精神和概念(交集),再以各種面向理解認識,進而可以理解各個領域知識,以解決共通問題。

跨領域美感教育的課程設計

以我在進行的跨領域課程「新媒體藝術教育」為例,也可以有多種的理解方式,可能是「新媒體藝術」的教育,還是運用新媒體的藝術教育。就北藝大藝教所及師培學生的特性和需求考量,「新媒體藝術」是一種目前方興未艾的藝術領域,本身就具備了很高的跨領域特性,其藝術性和形態在未來的教學設計中很可以融合運用,學生有很高的學習動機;而另一方面,運用新媒體作為藝術教育的教學媒材和工具,則已經是目前教學現場廣為採用的方式,可以提高受教者的興趣,也可以符合資訊時代的效率和系統化需求。本課程在設計上則比較接近前者,但不是發展新媒體藝術的專業教育,而是希望將新媒體藝術的跨領域藝術創作精神帶入教育創新的現場中,因此課程的重點不在各種媒體技術的學習,而是在新媒體藝術的創作體驗中,理解各種領域的精神內涵,進而發展跨領域融合的能力和教學方式。

由於本課程的重點在於新媒體藝術的跨領域特性,我們採取STEAM跨領域教育的概念和方法作為課程設計的基本定位,試著讓科學科技的精神內涵也融入至藝術教育中。課程設計以Resnick(2017)在Life-long Kindergarten實驗室發展Scratch程式設計平台的精神,使用「4P方法論」也就是Project(專案)、Passion(熱情)、Peer(同儕)、Play(玩樂)為方針,規劃學生體驗和學習的內容和進行方式。透過小組同儕合作專案的進行,在多方嘗試玩樂的過程中,才能發現問題、解決問題,找到自己真正的熱情所在,更能達到學習效果。這是我們認為可以推廣至各種教育現場的方式,在師資培育過程中,課程也應該用這種方式來讓學習者實作體驗。

因此這門「新媒體藝術教育」課程,先從新媒體類型的介紹與運用體驗開始,探討教育場域學生在創作和認識過程中的問題,再從新媒體和新媒體藝術的基本特性,思考新媒體的教學和自我學習的過程,嘗試以小組合作專案的方式,提出新媒體藝術跨領域教育方案。課程設計上,並非以相關領域的基礎理論開始研讀,而是先進到新媒體創作應用的情境,以小組合作方式,試著在短時間內掌握基本技術和發展創作理念,包括數位影音、動畫、數位製造、擴增實境及互動媒體等;一方面體會學校一般學生初學的感受,一方面思考如何引導學生操作學習和進行創作。在新媒體創作的體驗後,最重要的則是全班同學深入的反思和討論,特別是如何克服新媒體的學習障礙、如何引導一般學生融合技術與藝術、了解藝術性表達的意義和必要、新媒體創作如何團隊合作、如何發揮創意、如何激發熱情等等。

有了各種新媒體藝術的初步體驗和反思討論後,要進到教學現場,由教學現場的教師協助我們了解新媒體如何應用於藝術教育,新媒體藝術的跨領域觀念能否推廣至教學;例如本學期(109-2)安排了玩具銀行參訪,透過鄭鴻旗老師的玩具拆解工作坊,討論玩具作為科技與藝術結合媒材的課程設計,這提供更進一步的實際經驗,以引發更多的反思。獲得新媒體(和)藝術的直接體會感受後,我們才回到書本上,想想新媒體和新媒體藝術到底是什麼,過去的藝術家、工程師和學者做過什麼嘗試,除了在課堂上進行文獻閱讀討論外,也邀請專家學者就專業分享,提供更有感的知識精華;例如本學期邀請邱誌勇老師從類型到跨領域概念,討論新媒體藝術的類型學及其發展現況。了解了新媒體的本質與運用,再進一步就新媒體藝術的跨領域特性探討,我們以STEAM教育和Maker運動作為在藝術教育上的實踐方向,閱讀討論以了解其基本概念、發展歷程和實際推動方法,並邀請專家學者分享實踐經驗,本學期即邀請陳淳迪老師,以極富洞察力的觀點,提出STEAM教育的想像可能性與實際現況。

本課程以STEAM跨領域教育為核心概念,以小組團隊合作專案為實務學習及學習成效評估的重要過程,每一個小組都要合作完成一個可執行的新媒體藝術教育的教學方案,並實際相互試教,交互扮演教學者和學習者的角色。教學方案發展過程,採用問題導向學習(PBL)經常採用的設計思考(design thinking)方法,觀察和發想過程都需經多次的擴散收歛過程,重點在幅度充足的多方觀察和發想展開,以及精準的洞見發現、問題定義和方案選擇。

本學期因疫情因素,學期教學方案的設計和執行都改採線上進行,在觀察和問題定義階段使用線上白板(Google Jamboard),廣泛收集觀念和想法,有一組研究生以旅遊、空間、探索、光線、色彩等主題,發展收歛得到「以藝術環遊世界」和「在家中探索空間」兩項主題,並考量線上學習的需求,整合出「名畫拍拍拍」課程的架構。課程內容透過荷蘭畫家林布蘭(Rembrandt)的作品光線處理為主軸,以Google Arts & Culture app結合視覺藝術與攝影,讓學生認識畫作與光的關係,再以Gather Town設計成線上展覽模式,參與者選擇想要學習的畫作,再離開電腦在家中尋找適當空間,以打燈的方式,模仿拍出林布蘭特色光線的作品,最後在展場上傳分享個人創作及心得。這個教案掌握了一個核心概念:林布蘭的光,並使用了app互動、教材分享、線上觀展、居家克難創作、線上展示個人作品種種方式,從不同角度體會同一主題,加強了學習成效。在此也觀察到,這組教學方案的發展進行過程,小組的開放討論,非常符合Resnick(2017)提出的創意學習螺旋,也就是想像>創造>玩樂>分享>思考>想像,週而復始的循環過程。

我認為有意義的跨領域課程設計,應該要有共通的核心觀念,並且也要有可以貫穿共通觀念的體驗過程。例如109學年度新北市復興國小的王燕昭老師及團隊的「就是那道光」課程,便是運用光與影的共通概念,融合視覺藝術和自然科學、數學幾何等領域,各領域提供如太陽觀測、校園動物的對稱形態、幾何圖案設計、剪紙鏤空圖案、剪紙公共藝術等觀點和技巧,以共同完成大型剪紙公共藝術裝置,剪紙便是一項可以貫穿共通觀念的體驗過程,提供了多層次的跨領域學習。

宜蘭縣復興國中的林佳玫老師及團隊的「來一場動物派對吧」課程,以消除壓迫、友善互動為共通概念,融合視覺藝術和表演藝術、閱讀等領域,課程設計以《動物農莊》小說故事為貫穿共通觀念的體驗基礎,由各個領域探討故事中的各個層面。表演藝術課程以觀賞改編的《動物派對》戲劇演出及劇本導讀了解傳遞意涵;閱讀課程討論劇中人物的困境與問題;視覺藝術課程使用各種媒材來表達場景再現,思考分鏡和製作微縮場景。故事場景製作是一項貫穿共通觀念的體驗過程,整合了各領域的內涵,綜合各種媒材,並可應用於後續的說故事和影片拍攝。

還有新北市達觀國中小的林紫薇老師及團隊的「山坡上的學校-野宴」課程,以山林作為身心靈饗宴的對象是主要共通概念,融合視覺藝術和音樂、閱讀、自然、資訊、特教等領域,來理解山林,欣賞自然樂章,討論宴客的視覺藝術表現,進而準備食材和製作食器,到自己來設計辦理一個完整野宴。野宴即是一項貫穿共通觀念的體驗過程,讓學生充份了解體會學校周遭山林環境的豐富多樣和美感經驗,人類是如何享受大自然的饗宴。

跨領域美感合作教學是非常不簡單的工作,牽渉到大量的溝通協調,在解決很多的細節問題其中,很容易迷失了主軸方向,以致課程執行時學生也可能不知為何而學。一個簡單的檢核方式就是問問自己,現在做的跨領域是聯集還是交集。如果偏離了共通的核心概念太多,難以捨離心愛的領域知識,就可能在聯集的大海中不知要漂到何處。比較簡單的方式就是找到一個貫穿共通觀念的體驗過程,所有教學都圍繞著這個主要的體驗過程,便不易偏離共通核心概念太遠。另外,如果有時候不易協調出共通的核心觀念,可以提高抽象層次來思考教學內容的意義,看似沒有關聯的主題也能找到特殊的意涵連結。

總之,看清楚現在是在聯集還是交集,是跨領域合作中一個有用的策略。