新聞來源:聯合報/馮靖惠

新聞連結:https://udn.com/news/story/6885/3375749?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news

台灣美感教育向來被嫌,學者更稱隨處可見「假惡醜」景物;一場老師們帶動的「跨領域美感教育創新運動」,5年來逾萬名師生參與,研發出逾200個教案,也將成為108課綱跨領域課程設計的「資料庫」,年底會出版「領域範本」,發送給全台國中小、高中和師培大學。

教育部「美感教育中長程計畫」推動至今第5年,由教育部師資藝教司主軸的美感經歷經費,從103年的1億,逐年編列至107年3億多元,第一期計畫今年底結束,月底將公布第二期五年計畫,108年比107年酌增,編列3億4千多萬元。師藝司長鄭淵全表示,第一期計畫有81個計畫,第二期108年則整合為16個方案,目的是「聚焦」,且要更重視跟課綱的連結。

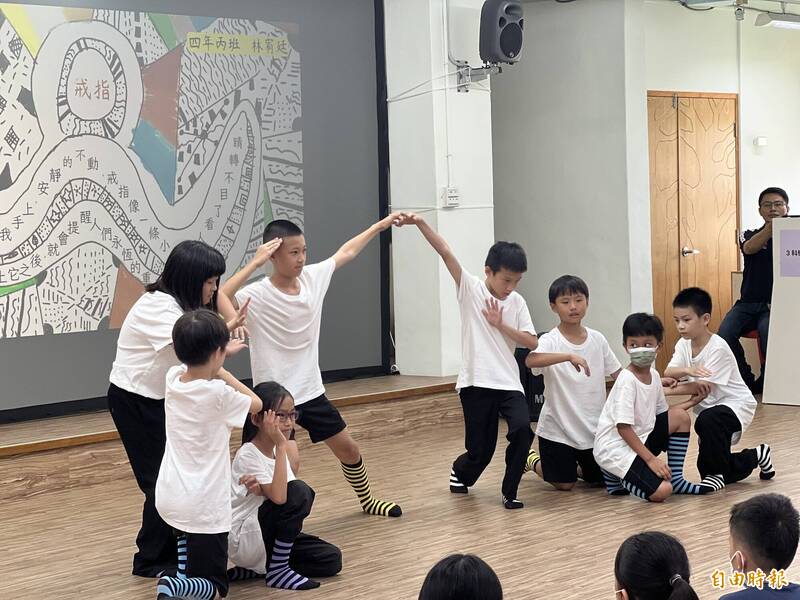

由教育部委託、台灣師範大學執行的「中等學校暨國小階段跨領域美感教育實驗課程開發計畫」,共177校開發超過200個跨領域美感實驗課程。

計畫主持人、台師大藝術學院院長趙惠玲表示,台灣國高中的學科界線過於分化,這個計畫是希望打破學科疆界,讓藝術成為聯繫各學科的平台,跟其他學科交流共融。

趙惠玲說,計畫前兩年是實驗階段,找了十間國高中,由藝術老師主動尋找數學、物理、國文等學科老師合作,進行跨領域的實驗課程;後三年則是擴大規模,有很多學科老師意識到自己的課堂應該有更多開創的可能性,因此主動希望能參與計畫,讓學科知識與學生生活有更多連結。

第一期的10所實驗學校則變成第二期的種子學校,第二期的合作學校,原本只有67所國高中職,去年11月教育部師藝司因為重視12年國教後的各學習階段串連,因此給予更多補助,希望美感從小扎根,招募110所國小加入,總共有177所合作學校。

趙惠玲說,第二期除了增加學校數,更有15所師培大學的教師成為師培委員,在所處學校帶領師培學生,進行跨領域課程計畫實施,進入教學現場,進行協作教學。師培委員也要訪視所屬地區的學校,給予中小學教師協助。

「這是一個要花力氣、熱情推動的課程。」趙惠玲說,台灣在長期升學主義的氛圍之下,藝術領域在國高中屬於比較邊緣的科目,老師們在參與計畫後,都覺得自己更被重視。但她也坦言,藝術領域老師在跟其他學科合作時,不免遇到困難,因為學科老師往往有教學進度的壓力,因此比較沒有餘力跟藝術老師合作。但是新課綱強調跨領域理念的推動,她相信大家會慢慢理解、習慣。

另外,趙惠玲說,學科和藝術科老師如果要有一些共同備課的時間,學校行政端的支持也相對重要。

趙惠玲認為,跨領域美感課程「很有機」,樣貌多元,任兩科或三科的老師,都會因為不同的背景和討論,產生課程不同的樣貌。這200多份教案,可以成為資料庫,年底還會出版,發送給全台國中小、高中和師培大學。

12年國教藝術領域課綱研修工作小組副召集人、台師大表演藝術研究所所長夏學理指出,從紀錄片「看見台灣」以及在台灣隨處皆可觀察到的「假惡醜」景物裡,代表著小自居家生活所在、街道招牌,大至台灣整體景觀風貌,在面對「提升政府與全民的美感素養,增進台灣在美感上的創造力與競爭力」的嚴肅課題時,仍是個有待政府、社會各界、全民積極面對、奮力處理的大哉問。

「美雖是種感受,但美感教育的心態與做法絕不能虛。」夏學理說,台灣人若希望「台灣真美」,就不能再容許自己、社會各界與政府繼續抱持「緊急因應」、「臨時短期」、「急功近利」的心態,也不能讓「美感教育」、「生活美學」淪落成詞彙、口號,而是必須讓其順流溶入台灣人的血脈,並將美感深植日常。

夏學理說,美感教育是以開放的學習方式,引領學習者感知世界、聆聽內心、表達情感、釋放情緒、順應自然、接納改變,探索未知,從而在覺察美、欣賞美,創造美的過程中,成就自己與他人的心靈美。